نازی آنٹی بھی خلد آشیانی

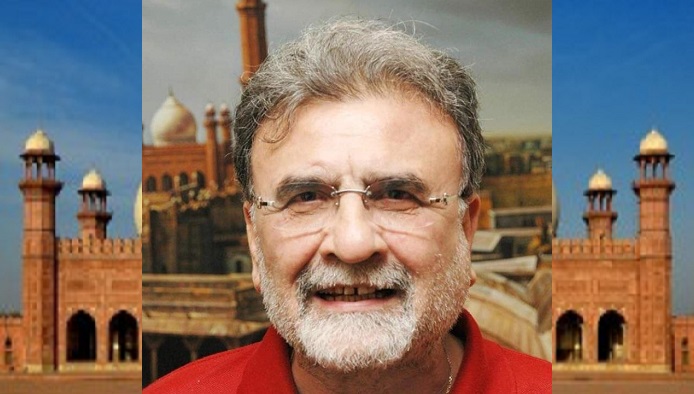

دماغ میں یادوں کا ہجوم ہے مگر اس کالم کے ابتدائی کلمات بھی لکھے نہیں جا رہے۔ اخباروں میں ’’نازنین عابد علی‘‘ کے انتقال کی خبر آپ میں سے اکثر لوگوں نے بھی دیکھ لی ہوگی۔ وہ APNS کے جنرل سیکرٹری اور جنگ گروپ سے کئی برسوں سے وابستہ سرمد علی کی والدہ تھیں۔ میرے لئے مگر نازی آنٹی تھیں۔ ان کے دو بیٹے عزاد اور سید اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ عزاد میرا پنجابی زبان میں ’’جگر‘‘ ہے۔ ایک بہت ہی جذباتی دوست۔ محبت کی فراوانی سید علی کو بھی پریشان کئے رکھتی ہے۔ مشکل حالات سے مگر نبردآزما ہونے کا ہنر رکھتا ہے۔ ہفتے کی سہ پہر لیکن وہ بھی بوکھلا گیا تھا۔

سردیوں کے موسم میں سورج ڈھلنے کا وقت اسلام آباد میں آپ کو ہمیشہ اداس کردیتا ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہوں تو یہ اداسی جان لیوا محسوس ہوتی ہے۔ نازی آنٹی کو لحد میں اُتارنے کی تیاری ہو رہی تھی تو وقت عصر تھا۔ ربّ ذوالجلال نے اس وقت کی قسم کھاتے ہوئے انسان کو متنبہ کر رکھا ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ عصر کے وقت سے جڑے خسارے کے خوف میں مفلوج ہوا کھڑا تھا تو چودھری انور عزیز کی بچوں کی طرح بے بسی سے روتی ہوئی آواز نے چونکا دیا۔ وہ عزاد علی کو گلے لگائے ’’پرسے‘‘ کی تلاش میں تھے جبکہ مجھ جیسے کئی ’’چھوٹے‘‘ ان سے زندہ رہنے کی قوت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

نازی آنٹی سے میرا رشتہ چودھری صاحب کے طفیل ہی جڑا تھا۔ وہ اور نازی آنٹی کے شوہر عابد علی صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک دوسرے کے دوست ہوئے تھے۔ عابد صاحب نے کئی برس پنجاب حکومت کے محکمہ تعلقاتِ عامہ میں افسری کی تھی۔ بجائے ’’افسری‘‘ فرمانے کے لیکن نسبتاَ غیر معروف اور شعبہ صحافت میں جگہ بنانے کے متمنی صحافیوں کی سرپرستی میں مصروف رہے۔ ان کا لاہور والا گھر ادیبوں، شاعروں، مصوروں اور صحافیوں کے لئے ایک Open Houseرہا۔ وہاں صوفی تبسم، فیض احمد فیض، منّو بھائی اور کشورناہید جیسے قدآور ناموں سے بے تکلف ہونے کے مواقع نصیب ہو جاتے تھے۔ گھر مگر مرد کا نہیں عورت کا ہوتا ہے۔ نازی آنٹی نے عابد انکل کی مہمان نوازی کو دل وجان سے عملی اعتبار سے مشکل مگر ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے ایک ٹھوس صورت مہیا کر دی۔ صادقین مرحوم کافی موڈی اور خود پسند شخص تھے۔ لوگوں سے تعلقات بنائے رکھنا ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ نازی آنٹی کو انہوں نے اپنی ’’اکلوتی بہن‘‘ کہا اور مرتے دم تک یہ رشتہ جنونی حد تک نبھایا۔

نازی آنٹی اور عابد انکل ہر حوالے سے ’’بارہ دروازوں اور ایک موری‘‘ والے لاہور کی تقریباَ معدوم ہوئی تہذیبی روایات کی آخری نشانیاں تھے۔ نازی آٹنی کے لحد میں اُترتے وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرے آبائی شہر کی مہمان نوازی اور ذہنی کشادگی کا باب بالآخر ختم ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں اب ایک گھر بھی ایسا نہیں رہا جہاں جب چاہے چلا جائوں۔ مجھے میری پسند کے عین مطابق بھنا ہوا گوشت ملے۔ کٹی ہوئی ہری مرچوں کے ساتھ اور توے سے تازہ اُتری روٹیاں خوب سینکی ہوئی۔ کھانے کی میز پر جانے سے قبل ذکر ہو فیض احمد فیض کا۔ صوفی صاحب کی ڈانٹ کے تذکرے اور صادقین مرحوم کی ’’لاپروائیاں‘‘۔ گفتگو کے دوران فکرمندی سے نازی آنٹی کے لئے چودھری انور عزیز اور منّو بھائی کی ’’خیروعافیت‘‘ کے بارے میں تازہ ترین جاننا بھی ضروری تھا۔

ہم سب کے لئے ہمیشہ فکرمند اور ہماری ضرورتوں کا بے پناہ خیال رکھتی نازی آنٹی کا اپنا عالم اگرچہ شوگر اور دل کی بیماری نے برسوں سے بگاڑ رکھا تھا۔ وہ مگر بہت تفصیل سے ہمیں قائل کر دیتیں کہ باقاعدگی سے ایک تربیت یافتہ نرس کی طرح اپنا خیال خود رکھ رہی ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ دل کی بیماری کے سبب ہسپتال ایمرجنسی میں لے جانا پڑا تھا۔ اپنے ہسپتال جانے کا ذکر مگر وہ ایسے بیان کر دیتیں جیسے کسی تفریحی مقام کی سیر کے بعد لوٹی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے زندگی کی ہر خوب صورتی کا ادراک واحترام ضروری تھا۔ یہ بات بھی ان ہی سے سیکھی کہ بچے بھی ویسے ہی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں جسے ہم ’’بالغان’’ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بچوں کی بات میں بھی ’’وزن‘‘ ہوتا ہے۔ انہیں غور سے سنتے ہوئے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔

نازی آنٹی کو دفنانے کے بعد مستقل یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید آج بھی کوئی اچھا شعر کہنے والے نوجوان ہوں گے۔ افسانے لکھنے والا کوئی شخص ہوگا جس کی تحریروں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بے تحاشہ فن کار ہوں گے جنہیں محاورے والے Break Through کی ضرورت ہے۔ تقریباَ گمنامی میں تخلیقی ذہن کی جھلک دکھانے والے فن کاروں میں موجود Potentialکو پہچاننے والے عابد علی مگر اس دُنیا میں نہیں رہے۔ نازی آنٹی کو ٹیلی فون کے ذریعے باخبر رکھنے والا ’’نیٹ ورک‘‘ بھی اب ختم ہو گیا۔ تخلیقی امکانات سے بھرپور نوجوان کو جبلی طور پر دریافت کرتے ہوئے سرپرستی کی چھائوں میں زندگی کے تپتے راستوں پر اب کون آگے بڑھائے گا؟

مجھے کئی برسوں تک یہ گماں رہا کہ انٹرنیٹ کی بدولت فیس بک ، ٹویٹر اور یوٹیوب نے ابلاغ کے جو ذرائع متعارف کروائے ہیں ان کی بدولت ’’تخلیقی قبیلوں‘‘ کی بہتات ہوجائے گی۔ میری نسل کے لوگوں کی طرح اپنے ہنر کی شناخت کروانے کے لئے مابعدانٹرنیٹ ابھرے نوجوانوں کو لاہور کے پاک ٹی ہائوس یا حلقہ اربابِ ذوق کے چکر لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو گی۔ ہدایت و رہ نمائی کے لئے ’’واسطوں‘‘ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

فیس بک اور ٹویٹر نے مگر لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ گھروں سے باہر نکلے بغیر آپ فیس بک یا ٹویٹر پر Followers بڑھاتے ہوئے ’’دوستوں‘‘ کا ہجوم اکٹھا کرنے کے گماں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ محفلوں میں لوگوں کے ساتھ تعارف کی مگر اپنی اہمیت ہے۔ اس کا متبادل میسر نہیں۔ ’’محفل‘‘ آپ کو گفتگو کے آداب سکھاتی ہے۔ ’’مکالمے‘‘ کی اہمیت سے آشنا بناتی ہے۔ آپ کو بتدریج ایک ایسا انسان بناتی ہے جو محض بولتا ہی نہیں مختلف نظریہ یا سوچ رکھنے والے شخص کی بات کو بھی احترام وغور سے سننے کا عادی ہوجاتا ہے۔

نام نہاد Digitalدور کا “Facetime”آپ کو ہرگز اس قابل نہیں بناتا کہ آپ ’’دوست‘‘ کا چہرہ دیکھتے ہی اس پر نازل ہوئی پریشانی کا احساس کریں۔ کرید کرید کر اس کی مشکلات کا پتہ لگائیں اور اس کا مداوا ڈھونڈنے کی راہیں تلاش کریں۔

’’بارہ دروازے اور ایک موری والے‘‘ لاہور نے جو ’’اوپن ہائوس‘‘ عطا کئے تھے وہ درحقیقت انسانوں میں ایک دوسرے سے گہرے رشتے استوار کرنے والے ٹھکانے تھے۔ صوفیاء کی متعارف کردہ قناعت سے کہیں زیادہ ’’لنگر‘‘ کی روایت والی کشادہ دلی اس کی اصل پہچان تھی۔ مہمان ایسے گھروں میں واقعتا باعثِ رحمت شمار ہوتا تھا۔

اب تو کسی آشنا کا فون آجائے۔ وہ آپ کے ہاں آنے کی خواہش کا اظہار کرے تو یقین مانیے ہم میں سے اکثر بددلی سے اسے Welcome کہنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ چائے کی پیالی بھی جو نوکر نے تیار کر کے بسکٹوں کی پلیٹ کے ساتھ ٹرے میں رکھ کر لانا ہوتی ہے ہماری اکثریت کو ’’عذاب‘‘ محسوس ہوتا ہے۔ یہ خدشہ بھی لاحق رہتا ہے کہ مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے ٹویٹر پر حاوی “Trends” میں اپنے حصہ کی آگ نہ بھڑکا پائیں گے۔ Whatsapp کے ذریعے ’’تازہ ترین‘‘ سے محرومی کا خوف بھی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔

فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے قائم ہوئی ’’دوستیاں‘‘ قطعاَ کھوکھلی ہیں۔ یہ آپ کو دوسروں کے غم بانٹنے کے قابل نہیں بناتیں۔ ہر انسان میں جبلی طورپر موجود ’’خود پسندی‘‘ کو بلکہ مریضانہ حد تک ناقابلِ برداشت بنا دیتی ہیں۔

نازی آنٹی کو کھودینے کے بعد محض یہ دُعا ہی مانگ سکتا ہوں کہ کسی طرح میرے شہر لاہور کی Open House والی روایت لوٹ آئے۔ ’’مکان‘‘ گھروں میں بدلیں جس کا ہر مکین ’’مہمان‘‘ کو باعثِ رحمت سمجھے اور بتدریج اسے اپنے خاندان کا ایک جاندار رکن ہی تصور کرے۔ خلوصِ دل سے طمانیت محسوس کرے کہ گھر آئے شخص کو اس کی پسند کا کھانا کھلایا ہے۔ اس کے غم کو ہلکا کیا ہے۔ اسے زندہ رہنے کا حوصلہ بخشا ہے۔

بشکریہ: نوائے وقت

- عاشقانِ عمران خاں کی مایوسی کے عکاس ضمنی انتخابات کے نتائج - 23/04/2024

- قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات - 22/04/2024

- بانی تحریکِ انصاف کو “جیل کی حقیقت” سمجھانے کی کوشش۔ - 19/04/2024

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).