گزشتہ راکھ کی چنگاریاں اور انتظار حسین

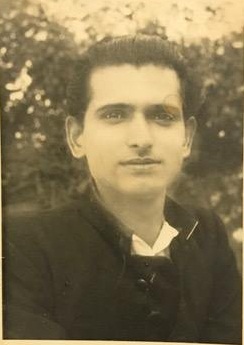

7 دسمبر 1923ء کو بلند شہر، میرٹھ میں پیدا ہونے والے انتظار حسین نے خوفناک بندروں کے اس میلے کو اتنے قریب سے دیکھا کہ ہجرت کے بعد بھی ماضی کی گٹھری اور پوٹلی سے خود کو آزاد نہ کرسکے۔ وہ ایک ایسے داستان گو تھے جس کا مکمل اثاثہ ماضی کی وہ داستانیں تھیں، جسے عمر کے آخری دور میں بھی، آخری ناول ’سنگھاسن بتیسی‘ کی تخلیق تک وہ خود سے الگ نہیں کرسکے۔ برسوں پہلے دوردرشن ٹی وی چینل پر گلزار کا ایک سیریئل آتا تھا، ’پوٹلی بابا کی کہانی‘ ۔

انتظار حسین کی داستانی شخصیت اس پوٹلی بابا سے مشابہت رکھتی تھی جو ماضی پرستی، ماضی پر نوحہ خوانی اور ماضی سے وابستہ داستانوں کی تلاش میں، عمر کے آخری حصے تک بھٹکتا رہا۔ کبھی جاتک کتھاؤں کا سہارا، کبھی پنج تنتر، دیومالائی اور اساطیری، قصے کہانیوں میں پناہ تلاش کرنا۔ خارج سے باطن کے سفر تک حقیقت سے فرار اور تاریخ کے بے رحم زمانوں اور ماضی کی بھول بھلیاں میں خود کو گم کرنا۔ یہ راستے آسان نہیں تھے۔ لیکن شاعری سے فکشن کی دنیا میں قدم رکھنے تک انتظار حسین نے اسی راستہ کو اپنایا۔ اور فکشن کے موجودہ فارمیٹ اور Conditioning کو توڑتے ہوئے اس اجنبی راستے کو اپنایا، جس پر چلنے والے پہلے مسافر وہ خود تھے۔ بقول انتظار حسین۔

”حقیقت نگاری کا اسلوب اپنی آخری عمر پوری کرچکا تھا۔ یکایک میں نے ایک افسانہ لکھا۔ آخری آدمی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں جو افسانہ لکھ رہا ہوں، وہ ان افسانوں سے مختلف ہے، جو میں دس سال سے لکھ رہا تھا۔ یہ میں نے انسٹھ میں لکھا تھا۔“

منٹو بھی پاکستان جاکر ہندوستان اور بالخصوص ممبئی کو نہیں بھول سکے۔ لیکن منٹو کا رنگ وآہنگ، طرز بیان اور اسلوب مختلف تھا۔ وہ ماضی سے زیادہ حال اور مستقبل سے قریب تھا۔ اس کے یہاں حقیقت نگاری اور کہیں کہیں خود فریبی کے رنگ نمایاں ہیں۔ خود فریبی یہ کہ واقعات وحادثات کے خوفناک بہاؤمیں بھی وہ زندگی اور تسلی کا سامان کرلیتا ہے۔ انتظار حسین نے ماضی کی سرنگوں کے علاوہ کچھ بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ’آخری آدمی‘ میں، جزیرے میں سمندر کے پانی کا امنڈا چلا آنا تاریخ کے خطرناک پڑاؤ، دو قومی نظریہ، تقسیم اور ہجرت کے المیہ کو سامنے رکھتا ہے۔ الیاسف کی درد سے بھیگی ہوئی آواز بھی مصنف کی ہے، جہاں وہ اونچی چھت، چھپر کھٹ کا مکان، گھنے درختوں کی شاخوں، اور بلند برجوں میں اپنے گمشدہ ماضی کی تلاش کر رہا ہے۔ ایک ایسا ماضی جہاں خونخوار بندروں کی زد میں ایک ملک آ گیا تھا، جہاں زنجیریں الجھ گئی تھیں۔ لفظ مٹ گئے تھے۔ اپنا چہرہ بھی گم ہوگیا تھا۔

’خالی پنجرہ‘ میں اسی درد کی چیخ صاف صاف سنائی دیتی ہے۔

’یار امان اللہ، طوطا کہاں گیا؟‘

’کوئی دوسرا طوطا مٹھو کی جگہ نہیں لے سکتا۔‘

’نہیں یار۔‘

’۔ خالی پنجرہ۔

ماضی کے دریچوں سے پرکھوں کی داستان گوئی کی بازیافت کا راستہ کوئی آسان راستہ نہ تھا۔ پریم چند سے اب تک کے افسانوں میں اس داستان گوئی کا فقدان تھا، جس کا دامن مضبوطی سے انتظار حسین نے تھام لیا تھا۔ اس فن پر انہیں ملکہ حاصل تھا۔ یہ رنگ جب سامنے آیا تو اردو فکشن کی دنیا ایک نئے ذائقہ سے مانوس ہوئی۔ یہ لہجہ نیا تھا، اسلوب منفرد، اس میں پرکھوں کے سنے سنائے قصوں، جاتک کتھاؤں، داستانوں، اساطیر، دیو مالا، بوڑھی نانی اماں اور دادی اماں کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے قصوں، کہانیوں کی مہک شامل تھی۔

ترقی پسندی اور جدیدیت سے الگ یہ منفرد رنگ تھا جو داستانوں کی واپسی کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ رنگ ان کے افسانوی مجموعے گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور، خالی پنجرہ، شہزاد کے نام، نئی پرانی کہانیاں، سمندر اجنبی ہے، ہندوستان سے آخری خط، جاتک کہانیاں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کے ناول آگے سمندر ہے، بستی، چاند گہن میں بھی شکستہ اور تاریخی عمارتوں کے حوالے سے، سمندر کی گھن گرج، بستی سے بلند ہونے والی مبہم چیخیں، تاریخ کے نقوش، ہجرت کے زخم اور ماضی کی گپھاؤں میں قید شب وروز کا سراغ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔ ایک اقتباس دیکھیے۔

”ہمارا خاندان ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بٹ کر بکھر گیا ہے اور میں اب لب گور بیٹھا ہوں سوچتا ہوں کہ میرے پاس جو امانت ہے اسے تم تک منتقل کردوں کہ اب تم ہی خاندان کے بڑے ہو، مگر اب حافظے کے واسطے ہی سے منتقل کی جاسکتی ہے۔ خاندان کی یادیں مع شجرہ نسب قبلہ بھائی صاحب اپنے ہمراہ ڈھاکہ لے گئے تھے۔ جہاں افراد خانہ ضائع ہوئے وہاں وہ یادگاریں بھی ضائع ہو گئیں۔“ (ہندوستان سے ایک خط۔)

وہ ایک ایسے وقائع نگار ہیں جس کی نگاہوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں۔ جو یادگاریں ضائع ہوگئیں، ان کے نقوش ان کی کتابوں میں زندہ ہیں۔ چراغوں کا دھواں، لکھا تو گزرے شب وروز کا نگار خانہ سجا دیا۔ انتظار حسین کی پہلی تحریر بھی تقسیم اور ہجرت سے متعلق تھی اور اس کا موضوع لسانیات تھا۔ ابتدائی دنوں میں محمد حسن عسکری کا ساتھ ملا اور ان کے بلاوے پر انہوں نے پاکستان جانا قبول کیا۔ لیکن قیاس ہے کہ وہ ارادہ پہلے ہی کر چکے تھے۔

اس لیے کہ ان کی کہانیوں میں ہجرت، تقسیم اور ماضی کے بوسیدہ اوراق سے جو کولاژ بنتا نظر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں قاری کو ایک ایسا شاک دیتا ہے جس سے باہر نکلنا مشکل ہوجاتا ہے۔ آخری آدمی سے شہر افسوس، زرد کتا، نرناری کے علامتی اور استعاراتی نظام میں اس چیخ کی گونج پوشیدہ ہے، جسے سینے سے لگائے ہوئے انتظار حسین نے زندگی کے 93 سال کا عرصہ گزار دیا۔ آخری آدمی میں بندروں میں تبدیل ہوتے انسانوں میں الیاسف اکیلا تھا جو اپنا چہرہ، بچانے میں آخر تک کامیاب رہا تھا۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اس افسانے کے بارے میں لکھا۔ ’اخلاقی اقدار کی شکست اور اجتماعی اطمینان کے فقدان کے نتیجے میں ایسا نفسی انتشار ہے کہ انسان بحیثیت انسان اپنی جون کو بھی برقرار نہیں رکھ پا رہا۔ انتظار حسین کی ایک اور کہانی‘ وارد ہونا شہزادہ تورج کا شہر کاغذ آباد میں اور عاشق ہونا ملکہ قرطاس جادو ’پر اسی فکر کو آگے بڑھاتی ہے۔ شہزادہ تو رج نے بستی میں قدم رکھا تو نئی حیرت سے دوچار ہوا۔

”وہ چند قدم چلا تھا کہ کئی لوگ کھڑبڑ، کھڑبڑ کے شور کے ساتھ چلتے نظر آئے۔ اس نے غور کیا تو اسے لگا، یہ آدمی تو سب کاغذ کے پتلے ہیں۔ وہ حیرت سے ارد گرد نظر ڈالتا ہوا بڑھا چلا جا رہا تھا کہ ایک نانبائی کی دکان نظر آئی۔ دیکھا کہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کچھ لوگ کھانا کھارہے ہیں۔ اسے بھی بھوک لگی۔ بڑھ کر وہ بھی کھانے والوں میں شامل ہوگیا۔ مگر جب نان ہاتھ میں آیا اور اس نے نوالہ توڑا تو وہ سخت پریشان ہوا کہ یہ تو کاغذ کا نان تھا۔

تورج کی ملکہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وصل کا لمحہ آتا ہے تو جیسے کورے کاغذ کا تھان کھلتا چلا جاتا ہے۔ تورج غصہ ہوکر کہتا ہے۔ اب میں سمجھا۔ یہ سیلے ہونٹ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سب دھوکہ۔ تو بھی کاغذ کی نکلی۔ یہ تیرا کاغذی سحر ہے کہ اس شہر میں آدمی اب آدمی نہیں رہے۔ کاغذ کے پتلے بن گئے ہیں۔ اس نے گھوڑا دوڑایا ہے۔ مگر گمان ہوا کہ کاغذی سحر ہنوز اس کے تعاقب میں ہے۔ ’

آخری آدمی کے بندر سے کاغذی سحر تک جدید عہد کی مادیت پرستی کی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں جسے قبول کرنے کے لیے انتظار حسین تیار نہیں تھے۔ آدمی کی جون کا تبدیل ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں سے محرومی کی فضا انہیں راس نہیں آئی۔ معاشرتی رشتوں کی شکست، منافقت، ریاکاری، تہذیبوں کے زوال نے ان کے اندر ایک ایسے افسانہ نگار کو بیدار کیا تھا جو حال سے مایوس اور مستقبل سے خوفزدہ تھا۔ اور اس لیے ماضی کے برجوں، فصیلوں، شاخوں، درختوں اور ان پر بیٹھنے والے پرندوں کی کہانیاں سناتے ہوئے انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ پرندے ڈار سے بچھڑتے کہاں ہیں۔

وہ لوٹ آتے ہیں۔ اسی تلاش میں وہ ہندوستان بار بار آیا کرتے تھے۔ اور ایسے آیا کرتے تھے جیسے وہ یہاں سے کبھی گئے ہی نہ ہوں۔ وہ یہاں کے تمام راستوں، گلی کوچوں، ندیوں، پہاڑوں اور طلسم سے آگاہ ہوں۔ اورلاہور جانے کے بعد بھی علی بابا کی طرح طلسم کی چابی ان کے پاس رہ گئی ہو۔ اور اس چابی سے جب بھی انہیں وقت ملتا، وہ چالیس چوروں کے خزانہ والا، طلسمی دروازہ کھول لیا کرتے تھے۔ وہ پاکستان بس گئے تھے لیکن ان کے دل کی دھڑکنوں میں ہندوستان ہمیشہ آباد رہا۔

شہزادہ تورج سے الیاسف تک اپنے ہر کردار اور واقعات کے پس پردہ انہیں ہجرت کا درد ستاتا رہا۔ وہ Loud کبھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہم عصروں سے مختلف راستہ اپنایا۔ قیاس ہے کہ یہ راستہ بہت حد تک جلا ل الدین رومی، رسول حمزہ توف اور خلیل جبران کا راستہ تھا۔ عشق کے اپنے پڑاؤ اور اپنے مقام ہیں۔ سب سے بہتر مقام وہ کہ جہاں صحرا کی ویرانی اور سناٹے میں بھی اپنے محبوب کو یاد کیا جاسکے۔ ایک مقام یہ کہ کسی نے اپنے باطن کو ترک کیا اور محبوب کی لازوال سلطنت حاصل ہوگئی۔ حضرت سلطان ابو بن ادھم کو ترک سلطنت کے بعد جو دولت ملی، وہ محلوں میں حاصل نہ ہوسکی۔

ہندوستان کو عشق کہا جائے تو ترک وطن نے انتظار حسین کی تحریروں کو آتش محبت کی نذر کر دیا۔ اپنی کہانی ’آخری موم بتی‘ میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں۔ ’اگر میں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے تو اس سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یہ پورا محلہ ہی ماضی کا صیغہ نظر آتا ہے۔ ”محلہ کی جگہ پاکستان رکھ دیجئے تو پاکستان میں زندگی بسر کرنے کے باوجود وہ کبھی ماضی کی گپھاؤں سے باہر نکلے ہی نہیں

’آج گزشتہ کی راکھ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جس چنگاری کی تپش میں میری پوریں جل اٹھی ہیں۔ وہ ان زبانوں، روایتوں، تلمیحوں اور علامتوں کا افسوسناک زوال ہے جو ہمارے ادب کو ماضی سے مربوط رکھتے ہوئے اسے آئندہ کے سفر پر روانہ ہونے کا حوصلہ بخشتی تھیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ”

یہ انتظار حسین کی آخری تحریر ہے۔ غور کیجئے تو ایسا لگتا ہے، جیسے انہیں اپنی موت کی مہک لگ چکی تھی۔ خورشید رضوی کے بہانے سے انہوں نے اپنے دل کی بات رکھ دی۔ داستان گو رخصت ہوا۔ لیکن رخصتی سے قبل بھی، اس کی خواہش تھی کہ سیدھے سادے الفاظ میں دل کی بات بتا دی جائے۔ ’انکھوئے ساٹھ سال بعد بھی مرجھائے نہیں۔ کیاریوں میں دبے رہے، ماضی کی شدت اور مہک کیسے گم ہو سکتی ہے؟ یہ اشارہ کافی ہے کہ وہ ماضی کے صیغہ سے باہر نہیں آسکے۔

پرانی داستانوں کی آمیزش سے حقیقت کے پتھریلے راستوں پر چلتے ہوئے بھی ان کی نگاہیں کھٹی میٹھی گولا بیری، اور مہکار بکھیرتی جو ہی کو تلاش کررہی تھیں۔ یہ ماضی انتظار حسین نے اپنی کہانیوں میں اس طرح بکھیر دیا کہ پرانی داستانوں کا رس بھی باقی رہا، اور ایک ایسا داستانی رنگ اختیار کیا جہاں ماضی کے ساتھ ساتھ حقیقت کے افسانوں کے رنگ بھی شامل ہوگئے تھے۔ لیکن جاتے جاتے ہمارے اس آخری داستان گو کو اس بات کا ملال رہا کہ روایتوں، تلمیحوں اور علامتوں کا افسوسناک زوال شروع ہوچکا ہے۔

یہ حقیقت ہے۔ اور اس سے انکار ممکن نہیں، ادب کو ماضی سے مربوط رکھنے والے سفر پر روانہ ہوگئے۔ اب خاموشی ہے، سناٹا ہے، اور یادیں ہیں۔ وہ اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دینا ابھی آسان نہیں۔ کیا ہمارا ادب مردہ ہوچکا ہے؟ کیا ماضی کی روایتوں کو گلے لگائے بغیر عمدہ ادب تحریر نہیں کیا جاسکتا؟ کیا حال اور مستقبل کو نظرانداز کرنا ضروری ہے؟ کیا اردو فکشن کا زوال شروع ہوچکا ہے؟

جب پھولوں کا موسم گزر گیا۔ گلستاں تباہ ہوگیا تو ہم پھول کی خوشبو کس سے تلاش کریں۔ عرق گلاب سے؟ داستانوں کا موسم گزر گیا۔ کچھ باتیں یاد آتی ہیں۔ جن کا تذکرہ یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ 1980 کا زمانہ تھا۔ اردو افسانے میں انتظار حسین کی گونج کچھ اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کے تمام افسانوں کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ علی گڑھ سے اطہر پرویز کی ادارت میں ایک رسالہ نکلتا تھا ’الفاظ‘ ۔ الفاظ نے انتظار حسین پر گوشہ شائع کیا۔ پہلی بار ان کہانیوں کا پڑھنے کا اتفاق ہوا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ کیا کہانیاں اس طرح بھی لکھی جاسکتی ہیں۔ ’الفاظ‘ میں انتظار حسین کے حوالہ سے جو مضامین تھے، ان میں خوب خوب قصیدے پڑھے گئے تھے۔ میں متاثر تو ہوا لیکن دل اس وقت یہ ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھا کہ ان افسانوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمارے پاس پہلے سے ہی جاتک کتھائیں، پنج تنتر اور داستانیں موجود ہیں، تو ان افسانوں کے مطالعہ کا حاصل کیا ہے۔

انکار واختلاف کا رویہ ایک عمر گزر جانے تک میرے ساتھ رہا۔ اب غور کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے انتظار حسین وہ کر گئے، جو کوئی دوسرا نہ کر سکا۔ داستان ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وہ اس راز سے واقف تھے۔ اور اسی لیے قصے کہانیوں کے راستہ سے وہ گمشدہ داستانوں کی پوٹلی لے کر ہمارے سامنے آگئے۔ یہ بات بھی قابل رشک ہے کہ جب جدیدیت کا آغاز ہوا تو اس وقت کے بیشتر ادیبوں نے انتظار حسین کے رنگ وآہنگ اور اسلوب کو اپنانے کی کوشش شروع کی۔ یہ سلسلہ ہنوز قائم ہے۔ مگر انتظار حسین کے معیار تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ ایسے کئی افسانہ نگار گمنامی کی آغوش میں چلے گئے۔ جبکہ انتظار حسین کا جلوہ آج بھی برقرار ہے۔

فکشن کے منظرنامہ سے گلزار کا پوٹلی بابا اب بہت دور جا چکا ہے۔ چالیس چوروں کی کہانی ابھی بھی زندہ ہے اور علی بابا کا خزانہ بھی۔ انتظار حسین نے داستان گوئی کی جو روایت شروع کی، وہ کسی انمول خزانہ سے کم نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داستانیں گم کہاں ہوتی ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گزشتہ کی راکھ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے، چنگاری کی تپش سے ہم انہیں ہر بار زندہ کرلیتے ہیں۔

- سلیماں سر بہ زانو - 18/03/2021

- اردو ناول: 2000 کے بعد کا منظر نامہ، مختصر نوٹس - 16/03/2021

- عشق کے کوچے سے - 06/03/2021

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).