کیسی دبدھا، کاہے کی دبدھا؟

برادرم وقار احمد ملک نے دو ایک شب قبل فون پر یہ آگاہی دیتے ہوئے اسے ستم ظریفی کہا کہ ان کے قریبی حلقۂ احباب میں تین چار حضرات نے راقم کی کتاب ”دبدھا“ کے حصول میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ جو بات اس فقیر کے لیے نہایت مسرت کا باعث تھی، اسے نہ جانے کیوں وقار ملک نے ”ستم ظریفی“ قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقار ملک بخوبی جانتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ستم ظریفی کے معنی ظرافت کے پردے میں ظلم کرنے کے ہیں۔

ان سے بات ختم ہوئی تو میں کروٹ بدل کر سوچتا رہا کہ کیا وہ مجھے دل میں ایک ایسا مظلوم لکھاری سمجھتے ہیں جو قارئین کے ستم کا شکار ہے؟ میں چاہتا تو خود پر اس ابہام کو کھولنے کی کوشش کر سکتا تھا کہ کیا واقعی وقار ملک کے خیال میں کتاب ’دبدھا‘ کا مصنف ایک ایسا مظلوم مصنف ہے جسے اس کی کتاب شائع ہونے کے ایک سال کے اندر سات آٹھ سو ایسے قارئین میسر نہ آ سکیں گے جنہوں نے اس کی کتاب کو پورا پڑھا ہو؟ یا پھر وہ کوئی ایسا عظیم مفکر ہے جو اپنے ابلاغ کی پیچیدگیوں کے باعث قارئین تک پہنچنے سے قاصر رہا؟

یا پھر ایک ایسا گیانی دماغ جس نے ابلاغ کی سرتوڑ کوشش کی لیکن فہم کی دہلیز پار کرنے سے قاصر رہا؟ سونے سے کچھ منٹ قبل یعنی خوابوں کی راجدھانی کے سفر پر نکلنے سے ذرا پہلے دل میں خبط عظمت کے وسوسوں کو جگہ دینا خطرناک تھا لہٰذا میں نے اس نکتے پر بہت زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں یہ خیال ضرور آیا کہ چونکہ تحریر کا بنیادی مقصد ابلاغ ہے، لہٰذا مجھے خود کو قاری کی جگہ رکھ کر ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ میرے متن کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھ سکنے کے قابل ہو گا۔ لیکن اب نئی مشکل یہ آن پڑی کہ ایسا قاری کون ہو جس کی جگہ خود کو رکھا جائے؟

میرے علم کی حد تک لمحۂ موجود، یعنی جس وقت یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں اس وقت تک پورے کرۂ ارض پر صرف ایک شخص ایسا ہے جس نے یہ کتاب اول تا آخر پوری پڑھی ہے۔ یہ شخص ظفر اللہ خان ہے جسے لوگ ید بیضا کے نام سے جانتے ہیں۔ کم وبیش دو سال قبل جب راقم کسی ایسے قاری کی تلاش میں تھا جو اولین مسودے کا ایک ایک لفظ پڑھ کر اس پر اپنی بے لاگ رائے دے سکے تو دوستوں میں ایک ہی شخص پر نگاہ ٹھہری جس سے اس قسم کا بے تکلف اصرار کیا جا سکتا تھا۔

باقی تمام دوستوں نے زیادہ تر کتاب کا پہلا باب ’جفت اور طاق‘ یا دیباچہ پڑھ رکھا ہے کیوں کہ اس باب کا کچھ حصہ چند دوسرے اقتباسات کی طرح ’ہم سب‘ سمیت دوسری چند جگہوں پر غیر رسماً شائع ہوا ہے۔ ان دوستوں میں برادرم حسن معراج کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کتاب کا عنوان ان ہی کا تجویز کردہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست اس کتاب کے اولین مسودے سے واقف تھے ان میں حاشر ابن ارشاد اور وقار ملک صاحبان سرفہرست ہیں۔

اب چونکہ کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ سوال پیدا ہونا لازمی تھا کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے اس لیے راقم نے نہ صرف یہ مناسب سمجھا کہ سنگ میل پبلی کیشنز کی ویب گاہ پر دیے گئے کتاب کے تعارف میں یہ اشارہ کر دیا جائے کہ کتاب کی مروجہ معنوں میں کسی صنف یا موضوع تک تحدید ممکن نہیں، بلکہ ’ہم سب‘ کے صفحات پر کتاب کا دیباچہ بھی شائع کروا دیا جائے۔ لیکن راقم کی رائے میں کسی ایسی کتاب کا تعارف بہرحال آسان نہیں جس کا موضوع باآسانی گرفت میں نہ آ سکے۔

اب چونکہ ایک طرف تو چند قارئین کے یہ پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ وہ اس کتاب کے مندرجات کو سبقاً سبقاً پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جب کہ دوسری طرف ظفر اللہ خان اور وقار احمد ملک جیسے دوست قارئین کو تھپکیاں دیتے ہوئے یوں ان کی ہمت بندھاتے نظر آتے ہیں جیسے کوئی چڑھائی سر کرتے شخص کو یقین دلائے کہ چوٹی بس تھوڑی ہی دور ہے، راقم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کی جائے۔ یہ تحریر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

’دبدھا‘ ایک طویل اور قدرے مربوط بیانیہ ہے لیکن چونکہ کسی بھی معاشرے کی طرح ہمارے ہاں بھی تذبذب کی جہتیں متعدد ہیں، لہذا اس بیانیے کو تصوراتی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کہ اس تقسیم کی نوعیت مناسب ہے یا کیا ہر ذیلی موضوع کے بیانیے کو قاری کی دلچسپی قائم رکھتے ہوئے کامیابی سے نبھایا گیا ہے یا نہیں، قاری ہی کو کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ تعارف میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ دراصل کچھ باہم متناقض مانے جانے والے تصورات کے چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں۔

بطور لکھاری، راقم کا مقصد یہ ہے کہ قاری کو ان دائروں کی سرحد پر لے جا کر پھیلے ہوئے علاقے کا نظارہ کروایا جائے۔ لیکن یہاں معاملہ عام نان فکشن کتابوں کے برعکس کچھ منفرد ہے۔ کتاب کا مصنف صرف لکھاری نہیں بلکہ خود کتاب کا قاری بھی ہے، یعنی وہ خود بھی سرحد پر کھڑا نظارے میں مشغول ہے۔ اب جب کہ آپ بطور قاری ایک اونچائی پر لکھاری کے ساتھ کھڑے ہیں تو راقم کی رائے میں یہ فیصلہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آیا آپ کی نگاہوں میں اترنے والے حقیقت کے خد و خال زیادہ ٹھوس ہیں یا میری؟

دوسری اصناف سے انحراف کرتے ہوئے یہاں معاملہ ایک گہری شرکت کا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے افسانوی اور غیر افسانوی ادب کے مزید اشارے شامل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ دیے گئے حوالوں سے جزوی یا مکمل اختلاف کر سکتے ہیں اور ان کی بجائے دوسرے متبادل حوالے بھی لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی فکری یا وجودی دبدھا کو کسی ایک دائرے تک محدود کرتے ہوئے انہی خاکوں سے مدد لیتے ہوئے خودکلامی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کتاب کے گنجلک ہونے کی ایک بڑی وجہ اس تمام فکری خاکے کو تین سو صفحات تک محدود کرنے کی سرتوڑ کوشش ہے۔

جہاں تک اسلوب کی بات ہے تو ’دبدھا‘ نہ تو خالص قیاسی فلسفہ ہے اور نہ ہی ٹھوس تشکیک پسندی۔ یہ کسی فلسفیانہ نظریے یا مہا فلسفے کی تبلیغ نہیں۔ یہ دراصل خیالات کی بھول بھلیوں میں گرفتار ایک قاری استمراری کا متن یوگا ہے۔ وہ اس یوگا میں اپنے جیسے دوسروں کو شریک تو کرنا چاہتا ہے لیکن یہ شرکت گاہ بھی دھیان کی سرزمین سے ایک پڑاؤ پیچھے ہے۔ رہا گیان تو کوہ قاف کس نے دیکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تذبذب محض کی خاکہ بندی، فکری سمسیاؤں کی رنگا رنگ تصویر کشی اور وجودی مخمصوں کی آڑی ترچھی نقاشی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت حال کچھ ایسے مخصوص قارئین کو پیش قیاس کرتی ہے جو قرات کے ساتھ ساتھ تخلیقی فہم کے عمل میں بھی شرکت کے لیے تیار ہوں۔

مشہور ہے کہ ارجنٹینی افسانہ نگار، نقاد اور شاعر بورخیس کو اپنا پہلا افسانوی مجموعہ A Universal History of Infamy شائع ہونے کے پہلے سال میں کل سینتیس قارئین میسر آئے۔ یہ اس کے لیے ایک خوش خبری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ان سینتیس قارئین کو جیتے جاگتے انسان تصور کرنا ممکن ہے، یعنی ایسے انسان جن کا کوئی نام اور شخصیت ہو۔ وہ ان تمام سے ملنا چاہے گا اور جاننا چاہے گا کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں خریدی اور اس پر ان کی کیا رائے ہے۔

بالفرض اگر یہ قارئین دو ہزار ہوتے تو بطور لکھاری بورخیس کے ذہن میں ان کا تصور ہی ممکن نہ ہوتا کیوں کہ ذہن انفرادی شخصیات کا اتنا بڑا ہجوم فرداً فرداً بھی تصور کرنے کے قابل نہیں۔ لہٰذا دو ہزار قارئین کا ہونا کسی مصنف کے لیے اسی طرح ہے جیسے ایک بھی قاری نہ ہو۔ مزید برآں، اصناف اور مصنف کی تخلیقی صلاحیت سے قطع نظر، حاشیائی متون کے سلسلے میں بہت سے قارئین سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ متن سے گہرا تعلق پیدا کرنا چاہیں گے نہ صرف غیر معقول بلکہ حقیقی اعتبار سے بھی خارج از امکان ہے۔

یہ سوال بہرحال باقی رہتا ہے کہ کسی کتاب کو کس قسم کے کتنے قارئین میسر آ سکتے ہیں؟ میری رائے میں یہ قارئین وہی ہو سکتے ہیں جو مزاجاً مصنف کے قریب ہوں۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ شاید یہ سوال مصنف کو خود اپنے آپ سے ہی پوچھنا چاہیے کہ بطور قاری وہ اپنی کتاب سے کتنا طویل او ر کتنا مضبوط تعلق رکھتا ہے؟ اگر اسے موقع ملے تو وہ انہی خیالات کے اظہار کے لیے کیسا اسلوب اختیار کرے گا؟ اس کی کتاب مزید کتنی کتابوں، کتنے مضامین اور کتنی تخلیقات کو جنم دے گی؟

واقعہ یہ ہے کہ کم و بیش بیس سال بعد اپنے اسی مجموعے کی کہانیوں پر نظرثانی کرتے وقت بورخیس نے انہیں Baroque قرار دیا تھا یعنی آرٹ کی وہ صنف جو اپنی چمک دمک اور چکاچوند کر دینے والی تفصیلات سے حیرانی کے سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بورخیس کا کہنا تھا کہ Baroque کی طرح اس کہ یہ کہانیاں بھی اپنے مآخذ سرچشموں کے بے دریغ دکھاوے اور شاہ خرچی پر مبنی ہیں۔ اس کے مطابق یہ ایک ایسے شرمیلے انسان کی کاوش تھی جو افسانہ تو لکھ نہیں سکتا لہٰذا دوسروں کے افسانوں کی اکھاڑ پچھاڑ سے خوش ہوتا ہے اور بغلیں بجانے کے اس عمل سے کچھ ٹوٹی پھوٹی کہانیاں تخلیق ہوتی ہیں۔

راقم کی رائے میں کم وبیش یہی بات ’دبدھا‘ کے بارے میں کی جائے تو کچھ غلط نہ ہو گا۔ چند گنے چنے قارئین کے لیے لکھے جانے والے متن انہی ذہنوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کی الجھنیں یکساں ہوں، اپنے خد و خال یا ذائقے میں نہیں بلکہ اس واقعۂ محض میں کہ وہ بہرحال، بالتعریف لاینحل الجھنیں ہیں اور اسی طرح رہیں گی۔ گزارش ہے کہ بالفرض اگر آپ اس کتاب کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کا فیصلہ کریں تو اس کے بارے میں بے دریغ، شدید یا سفاک رائے کا اظہار ضرور کریں۔ وہ خیالات، الفاظ اور ابلاغ کی وہ صورتیں مجتمع کریں جو ایک فرد کی صورت میں آپ کی ’دبدھا‘ سامنے لا سکیں۔

کتاب کے سرورق کے بارے میں کچھ باتیں سامنے لانا بھی اہم ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں اشاعت کے عمل میں مصوری، خاکہ کشی اور خطاطی کے ذریعے کتاب کے موضوع کو اجاگر کرنے کی روایت کچھ زیادہ مستحکم نہیں لہٰذا کتاب کو بطور متن تو تنقیدی نگاہ سے پرکھا جاتا ہے لیکن کتاب پر بطور شے کچھ خاص کلام نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قاری کتاب کے بیانیے کو تو پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن خود کتاب کو بطور ایک ایسی شے نہیں دیکھ پاتا جس کے لمس اور نقش سے وہ نہ صرف جمالیاتی تسکین حاصل کر سکے بلکہ معنی کا ارتکاز یا پھیلاؤ بھی ممکن ہو۔

’دبدھا‘ کی اشاعت میں اس اہم نکتے کی طرف بار بار توجہ دلانے کے لیے ڈاکٹر اسامہ صدیق صاحب کا شکریہ واجب ہے۔ ان کی رائے تھی کے اس کتاب کے سرورق کے لیے ہالینڈ کے مشہور فن کار موریس اشر کے مشہور فن پاروں میں سے کوئی مناسب رہے گا جس سلسلے میں راقم نے دو فن پاروں کا انتخاب کرنے کے بعد موریس اشر کے تخلیقی ترکے کی انتظامیہ کو ای میل کی جس کا جواب یہی آیا کہ ان فن پاروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

یوں کسی ایسے نقش کی تلاش شروع ہوئی جس کے اشاعتی حقوق پر پابندی نہ ہو۔ ایسے نقش کی تلاش اور وہ بھی ایک ایسی کتاب کے لیے جس کے موضوع کی تحدید مشکل ہو، ایک دشوار امر تھا۔ بالآخر کافی تگ و دو کے بعد نظر اس فن پارے پر ٹھہری جو کتاب کے سرورق پر موجود ہے اور جسے حال ہی میں میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے جانب سے کسی بھی صورت میں عوامی استعمال کے لیے دستیاب کر دیا گیا ہے۔

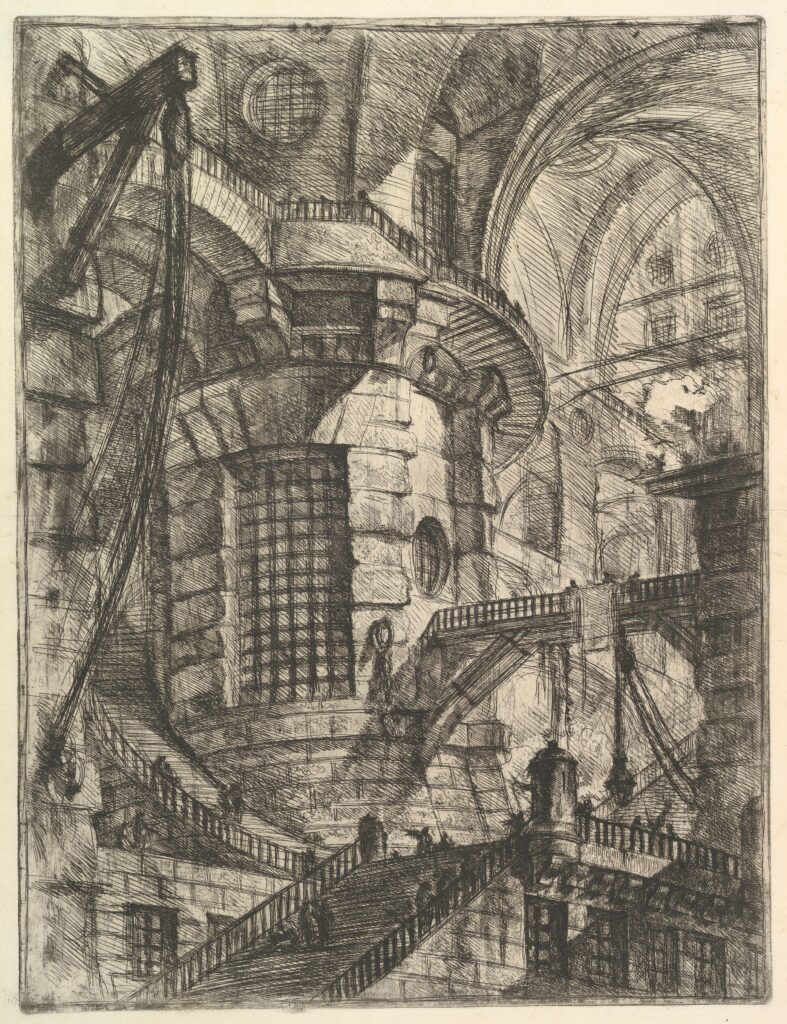

’دبدھا‘ کے سرورق پر موجود یہ نقش اٹھارہویں صدی کے اطالوی فن کار جیووانی باتیستا پیرانزی کے سلسلہ ہائے نقوش ’خیالی قید خانوں‘ سے لیا گیا ہے۔ اس مجموعے میں سولہ ایسے خاکے شامل ہیں جنہیں تیزابی نقش کاری کے عمل سے دھاتی طبق پر کندہ کیا گیا ہے۔ اس مخصوص نقش کا عنوان ’گول مینار‘ ہے۔ پیرانزی کا کام یورپی آرٹ میں رومانویت پسندی اور سررئیلزم (یعنی فوق حقیقت غیر منطقی خیالات کے اظہار) کی تحریکوں سے ماقبل ایک حاشیائی لیکن نہایت منفرد کام ہے۔

’خیالی قید خانوں‘ کے اس سلسلے میں شامل تمام نقوش میں قدر مشترک ان کا مظہری ابہام ہے۔ بہت غور سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر کسی قدر ہیبت کا احساس بھی ہوتا ہے جیسے ابہام ناظر کو نگل رہا ہو۔ گمان ہوتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ایک کامل لامعنویت سے معنی کا ظہور ہے۔ یہ اسی قسم کا ہندسی یا تعمیراتی متناقضہ ہے جس کی مزید واضح ہندسی صورتیں ہمیں پیرانزی کے ڈیڑھ دو سو سال بعد موریس اشر کے متعدد نقوش میں نظر آتی ہیں۔

اگر آپ بغور دیکھیے تو سیڑھیاں اوپر یا دائیں بائیں جاتی تو نظر آتی ہیں لیکن ناظر کے ذہن میں تکرار نظر سے یہ بالآخر یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوپر، دائیں یا بائیں محض اطراف سے زیادہ اور کیا ہے؟ یہ تمام تفصیلات معنی کی ایک سطح پر دلچسپ تو ہیں لیکن آخری درجے میں ان کا کیا حاصل؟ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ سیڑھیاں دراصل ’کہیں‘ بھی نہیں جاتیں؟ یہ تمام محرابی جوف خود اپنے علاوہ کس چیز کا بوجھ اٹھائے ہیں؟

شک پڑتا ہے کہ نیچے نظر آنے والی یہ کھڑکیاں آباد کمروں میں نہیں بلکہ بے کار تہہ خانوں میں کھلتی ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ ان راہداریوں، معلق تختوں، غلام گردشوں اور زینوں کا اس کے علاوہ کیا مقصد ہے کہ یہاں موجود تو ہوں لیکن کسی گزرنے والے کو کہیں نہ لے جائیں؟ نقش کے بیچ موجود اوپر کو اٹھتا گول مینار اس لیے اہم ہے کہ کامل ابہام میں گندھی ہوئی اس صورت حال پر ایک مظہری تبصرہ معلوم ہوتا ہے۔ غالباً اس تبصرے کو مزید ٹھوس کرنے کے لیے ہی اس نقش کو ’گول مینار‘ کا عنوان دیا گیا۔

کتابیں دوسری کتابوں کو کھولتی چلی جاتی ہیں، ہر کتاب پہلے تو نئی دلچسپیوں اور پھر نئے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ یوں نئی کتابیں وجود میں آتی ہیں۔ پیرانزی کے اس نقش نے مجھے اس کے فن پر لکھے بیسیوں صفحات تک رسائی پر اکسایا۔ ان صفحات نے میری رسائی ایک ایسے انوکھے دماغ تک کی جس کی نہایت قلیل تخلیقات کو ’دبدھا‘ ہی کی طرح کسی ایک موضوع تک محدود نہیں کیا جا سکتا اور اس ناکامی کا شکار ہو کر تجریدی آرٹ کی اولین شکل کہہ کر بات کو انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

میرے لیے پیرانزی کی یہ تعمیرات اپنے اندر اس لیے تجریدی کشش رکھتی ہیں کہ یہ اس قسم کی مابعد الجدید مجرد عکاسی نہیں جس میں سے معنی کی برآمدگی مکمل طور پر ہر ناظر کو سونپ دی جائے۔ اس کے برعکس یہ ابہام کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی خاکہ بندی کی اپنی سی کوشش ہے۔ یہ وہ ڈرامائی صورت حال ہے جو ’دبدھا‘ کے متن کو ایک ایسے سلسلہ ہائے نقش سے جوڑتی ہے جو اسے سہارا دیتے ہیں۔ ’دبدھا‘ بھی پیرانزی کے قید خانوں کی طرح قاری کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اسے نگلنے کی کوشش کرتی ہے، ایک دقیق متن ہوتے ہوئے قاری کو شدید شک میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ اگر ثابت قدم رہا تو معنی کی کسی نہ کسی تہہ تک رسائی حاصل کر لے گا۔

لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کون نہیں جانتا کہ قید خانوں اور بھول بھلیوں میں داخل تو اپنی مرضی سے ہوا جاتا ہے لیکن نکلنا اپنی مرضی پر منحصر نہیں ہوتا۔

- ہمیشہ روئیو بے کس حسین کو زعفر - 06/08/2022

- کیسی دبدھا، کاہے کی دبدھا؟ - 04/09/2021

- دو ہی کیوں؟ - 15/08/2021

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).