صدا بہ صحرا- فکری روایات

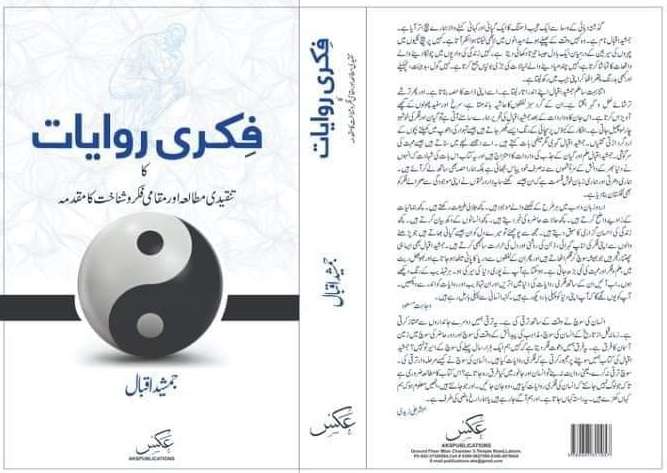

شفیق الرحمان کا ارشاد ہے کہ اچھے ریویو کے لیے کتاب کو سونگھنا کافی ہوتا ہے جبکہ شاہکار ریویو لکھنے کی شرط یہ ہے کہ کتاب کو بالکل نہ پڑھا جائے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ افسوس تم کو ”جمشید“ سے صحبت نہیں رہی۔ کئی روز ہو گئے جب جمشید اقبال نے ہمیں اس قابل جانا کہ ایک تبصرے کا حکم دے دیا۔ حکم کے ساتھ ساتھ ہی ”فکری روایات“ کا مسودہ بھی فوراً ارسال کر دیا گیا تاکہ رفتن اور ماندن کے بیچ فاصلہ نہ رہے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روز ہمت جٹاتے ہیں پھر اسے ادھیڑ کر بکھیر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں تبصرہ لکھنا نہیں آتا۔ لکھ تو ہم لیں گے لیکن کتاب کے مقابل اس کو رکھ کر جو خفت محسوس ہو گی، اس کا کیا۔ جمشید کی کتاب پڑھنے کے بعد ، اور ایک دفعہ نہیں، تین دفعہ پڑھنے کے بعد یہ احساس راسخ ہوتا گیا کہ ہماری فکری اڑان اس آسمان کے لیے بہت ناتواں ہے جسے جمشید نے فلسفے اور تاریخ کی زمین پر تان دیا ہے۔

جمشید کو ٹالنے کی کوشش کی اور بار بار کی کہ ہمارا کچھ بھرم رہ جائے پر حضرت اس پر بضد نظر آئے کہ دستار کے پیچ و خم کھلنے کا وقت ہے تو بس ہے۔ تو یہ مضمون ہماری ژولیدہ حالی، پریشاں فکری اور ہیچ کاری کے بیان کا اتنا ہی اعتراف ہے جتنا کہ جمشید کی وسعت خیال اور تحقیق کو خراج۔ ان میں توازن رکھنے کی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی اس لیے آپ بھی اسے ڈھونڈنے کی سعی مت کیجیے گا۔ بس پڑھ لیجیے، اس منزل سے گزریے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے کہ گزر گئے اور پھر جمشید کی نثر کی روانی اور فکر کی گہرائی کا لطف اٹھائیے۔ جنت سے پہلے یوں بھی پل صراط تو ہو گا ہی۔

یہ شاید کوئی چھ برس پہلے کا قصہ ہے کہ ایک بچپن کے دوست کا فون آیا جو ہمیں اسی وقت فون کرتے ہیں جب کوئی اور چارہ نہیں پاتے۔ چھوٹتے ہی پوچھا ”تم جمشید اقبال کو جانتے ہو؟“ ۔ ہم نے بتایا کہ علامہ اقبال اور ان کی جملہ اولاد کے علاوہ ہم کسی اقبال کو نہیں جانتے۔ شدید خفگی میں دوست نے کہا کہ ایک لنک بھیج رہا ہوں، یہ مضمون پڑھو اور پھر اس بندے کا سراغ لگاؤ، ایسے شخص کو جاننا تم پر اور مجھ پر فرض ہے۔ اس کے بعد ایمیل میں جو لنک بھیجا گیا وہ جمشید کے ایک مضمون کا تھا۔ مضمون پڑھا اور دوست کی ڈانٹ کو برحق جانتے ہوئے جمشید اقبال کا سراغ لگایا، نہ صرف سراغ لگایا بلکہ دوستی بھی گانٹھ لی تاہم آج تک اس دوست کو جمشید سے نہیں ملوایا۔ حاشا اس کا تعلق دوستی پر ہمارے حق کے فائق ہونے کے احساس سے نہیں ہے بلکہ اس بات سے ہے کہ جمشید کو یہ کیوں پتہ لگے کہ ان سے دوستی کی ابتدا کا بیج بونے کی سعادت کسی اور کی تھی۔ جہاں موقع ہاتھ لگے، اپنا کریڈٹ اپنی جیب میں ہی رہنے دیا جانا چاہیے۔

یوں تو فلسفی اور فلسفیوں دونوں سے ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اکثر اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے حوالے دیتے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر موجود ایک نادیدہ فلک کے بھی پرے سے گزرتے ہیں اور اپنی لاعلمی کا بھرم رکھنے کے لیے ہم بار بار سر اوپر سے نیچے ہلاتے ہیں، کبھی ہونٹوں پر ایک مدبرانہ سی مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، کبھی بھویں سکیڑ کر استفسار کا تاثر دیتے ہیں اور بیچ بیچ میں ایک آدھا لقمہ دیے جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دل میں دعا مانگتے ہیں کہ کہیں کوئی پلٹ کر ہم سے پوچھ ہی نہ لے کہ یہ لقمہ ہے کس پکوان کا۔ پر شکر ہے کہ فلسفیوں کو بات کرتے ہوئے ایسا ہوش ہوتا نہیں ہے، ویسے تو بات نہ کرتے ہوئے بھی کہاں ہوتا ہے لیکن سارے قصے ابھی سنانے کے نہیں ہیں۔

خیر بتانا یہ تھا کہ جمشید فلسفی ہوتے ہوئے بھی انسان کے روپ میں رہتے ہیں اور وہ بھی ایک عمدہ، خلیق، بذلہ سنج اور یارباش انسان کے روپ میں سو ہم ان کی صحبت میں بڑے خوش اور مطمئن رہتے ہیں تاوقتیکہ وہ ایک مضمون لکھ بیٹھیں، ایک کتاب تحریر کر دیں، اختر علی سید یا عاصم بخشی سے ایک عبرتناک علمی بحث چھیڑ دیں یا پھر فکری روایات پر ہمارا تبصرہ مانگ لیں۔ ان تمام صورتوں میں ایک تو ہمیں اول تو کچھ سوجھتا نہیں ہے کیونکہ سوجھنے کے لیے سمجھنا پہلی شرط ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ جمشید ایک فلسفی ہیں اور فلسفیوں سے ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس لیے ہم گھبرائے چلے جاتے ہیں اور جمشید کے فون در فون سے یہ گھبراہٹ رفتہ رفتہ اختلاج میں بدل جاتی ہے۔ بقول شاعر ”بچے کی جان لے گا کیا“ ۔

مسئلے کی کنہ یہ ہے کہ فلسفی ہونا اپنی جگہ گو ایک ناقابل معافی گناہ ہے لیکن دوست کے گناہوں کا حساب نہیں کیا جاتا۔ دوست آخر دوست ہی ہوتا ہے اور اس کی ہر بات ماننی ہوتی ہے۔ اس پر ایک بچوں والا لطیفہ یاد آ گیا۔ جہاں اتنی خرافات پڑھ لی ہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ ایک بچے کو تجسس تھا کہ اس کا نیا بھائی جو کچھ دن پہلے عالم آب و گل میں وارد ہوا ہے اس کی تخلیق کا راز کیا ہے۔ چونکہ ماں باپ پاکستانی تھے اور سیکس ایجوکیشن کو شجر ممنوعہ سے بدتر جانتے تھے اس لیے انہوں نے ایک کہانی گھڑ کر سنا دی جس میں تذکرہ کچھ یوں تھا کہ ایک کھلے برتن میں کچھ پانی رکھ کر مٹی میں دبا کر کچھ دعائیں پڑھیں اور چند دن بعد کھود کر برتن نکالا تو اس میں بچہ بنا بنایا موجود تھا۔ بچہ بھی چونکہ پاکستانی تھا اس لیے وہ مان بھی گیا۔ اب تجربہ کرنے کی سوجھی تو یہی عمل پائیں باغ میں دہرا دیا۔ چند دن بعد مٹی کھودی تو برتن میں ایک چھوٹا سا مینڈک تیر رہا تھا۔ بچہ کچھ دیر تو حیرانی اور پریشانی سے اسے دیکھتا رہا پھر ایک عجب تاسف سے بولا ”دل تو کرتا ہے کہ تجھے جان سے مار دوں پر کیا کروں، ہے تو میری اولاد ہی“ ۔ یاد رہے کہ اس لطیفے کا تعلق فلسفیوں یا دوستوں سے جوڑنے کی تمام تر ذمہ داری قاری پر عائد ہوتی ہے، خادم اس مقدمے سے بالکل مبرا ہے۔

غالباً برنارڈ شا کا قول ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو بے حد پسند آئے گی جو کہ ایسی کتابوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حکم فی زمانہ اردو میں لکھی گئی اکثر کتابوں پر لاگو ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ روشن مستثنیات ہیں اور ان میں سے روشن تر یہ کتاب ہے جسے جمشید نے فکری روایات کا نام دیا ہے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت گمبھیر مقدمے اٹھاتی ہے لیکن بہت سہولت سے ان کا حل پیش کر دیتی ہے۔ جمشید اپنے مخاطب کو دائروں میں نہیں گھماتا، اس کے تاریک ہوتے فکری منظر نامے میں ایک چراغ جلا کر رکھ دیتا ہے جس کی لو میں کھائی میں گرتی ہوئی پگڈنڈی اور چوٹی کو جاتا راستہ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ رہا انتخاب تو راہ نما راستہ دکھاتا ہے، انگلی نہیں پکڑتا۔ یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے اور بہت منفرد ہے کہ اس میں فلسفہ راہ عمل کا تعین کرتا ہے۔ جمشید نے گویا سکہ بند فلسفیانہ طرز فکر سے الگ ایک راستہ نکالا ہے جہاں مطالعے کے بعد قاری الجھاؤ سے نجات پاتا ہے نہ کہ اس میں مزید گرفتار ہوتا ہے۔

اس کتاب میں بحث کے موضوع ہمارے اپنے سماج کی بنت میں ٹیبو ہیں۔ یہ وہ موضوع ہیں جن پر بات کرنے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں لیکن جن پر بات کرنے پر ایک غیر علانیہ اور بعض صورتوں میں علانیہ پابندی موجود ہے۔ ایسے میں ان موضوعات کو چھیڑنا ہی بڑی جرات کا کام ہے چہ جائیکہ ان پر سیر حاصل بحث کی جائے اور ان نتائج کی طرف واضح اشارے مرتب کیے جائیں جن سے چشم پوشی ہمارے خمیر اور ہماری گھٹی میں ہیں۔

روایات کا تسلسل، فکر کا تاریخی ارتقا اور ثقافتی حد بندیوں کا مطالعہ اپنی اپنی جگہ پیچیدہ عنوان ہیں۔ ان کو ایک لڑی میں پرونا اور ان کے باہمی تعلق کی داخلی اور خارجی وضاحت مرتب کرنا جمشید جیسے ہی کسی عبقری کے بس کی بات تھی۔ علی عباس جلالپوری بھی اس منظر نامے کو پڑھتے تو فخر کرتے۔ اس کتاب کی خصوصیت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ محض تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں بلکہ اس مطالعے میں ان سوالوں کو سامنے لانے کی ایک بہت طاقتور کوشش ہے جو عمومی فلسفیانہ مباحث میں زیر غور آتے ہی نہیں۔ جمشید نے بدھا کے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ بنیادی سوال یہ نہیں کہ تیر کس نے چلایا، بلکہ بنیادی اور اصل سوال تیر نکالنے کا ہے۔ انسان کا دکھ، الم، بے چارگی اور بے بسی اس بات کی متقاضی نہیں کہ اسے جبر اور قدر کے میزانیے پر پرکھا جائے بلکہ یہ اس امر پر اصرار ہے کہ اس کا علاج کیونکر ممکن ہے۔ علم اور عمل کی دنیا کا اشتراک تب ہی معنی خیز ہو گا اگر وہ ذات پر بیتنے والی واردات کا تجزیہ کرنے سے آگے بڑھ کر اس پر نہ صرف مرہم رکھ سکے بلکہ بار بار گزرنے والے حادثات اور کبھی کبھی نظر آنے والی مفاجات کا پہلے سے تدارک کر سکے۔

اس کتاب کا کینوس بہت وسیع ہے۔ حجری دور کی تصویر کشی سے قبل از سقراط فلاسفہ کی اس سوچ جو کہ شاید آج بہت سطحی معلوم ہوتی ہے، سے لے کر جدید فلسفے تک جہاں مابعد الطبیعیاتی سوچ اور سائنس باہمی متصادم ہیں، یہ پینٹنگ کہیں بھی اپنا تاثر کمزور نہیں کرتی اور یہ مصنف کے کمال فن کا مظہر ہے۔ جمشید نے روایات کے ارتقا کو بہت خوب صورتی اور جامعیت سے یوں سمیٹا ہے کہ بات کہیں بھی بوجھل نہیں ہوئی اور قاری کی دلچسپی ہر باب کے بعد گویا ایک cliff hanger پر ہل من مزید کی صدا کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ایک کے بعد ایک گتھی سلجھتی ہے لیکن ساتھ ساتھ نئے در حیرت بھی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سنجیدہ ذہن رکھنے والے عشاق فلسفہ اور تاریخ کے کسی بھی شناور کے لیے تو اس کتاب کی محبت ایک طے شدہ واقعہ ہونے کو ہی ہے لیکن ایک ایسا قاری جو ابھی ان سنگلاخ زمینوں پر قدم دھر رہا ہے اس کے لیے اردو میں ویسا ہی تجربہ ہوگی جیسا کہ انگریزی میں ول ڈیوران کی پلیزرژ آف فلاسفی۔

میں اس بات سے عموماً احتراز کرتا ہوں کہ کتاب کے اقتباسات کو اس مضمون کا حصہ بنایا جائے جو کتاب کے تعارف یا تبصرے کے طور پر لکھا جائے۔ میرے خیال سے مضمون میں نقل سے زیادہ کتاب کے محاسن کا ایک اجمالی جائزہ زیادہ ضروری ہے لیکن یہاں ایک اقتباس ضروری ہے جو اس بات کو واضح کرے گا کہ جمشید نے دقیق فلسفے کو کس سہولت سے عام فہم امثال سے باندھا ہے

”وہ دنیا جس کا ہم حواس کے ذریعے تجربہ کرتے ہیں یا جو حواس کے راستے سے ہم پر وا ہوتی ہے کانٹ اسے مظاہرات کی دنیا 1 کہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ اس دنیا کو حقیقی دنیا 2 کہتا ہے جسے نے کبھی خود کو ہم پر اس طرح آشکار نہیں کیا جیسی وہ اپنی حقیقت میں ہے۔ ہم پر یہ دنیا ویسے ہی آشکار ہوتی ہے جیسے ہم ہیں مگر اپنی حقیقت کا جلوہ نہیں دکھاتی۔

کانٹ کی ان دو مرکزی اصطلاحات اور اس کا فلسفیانہ نکتہ سمجھنے کے لئے اوپر بیان کی گئی پانی کو مختلف برتنوں میں ڈالنے کی مثال کے علاوہ آج کل کمپیوٹر کی دنیا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا کی مثال لیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس کسی یو ایس بی میں ایک ویڈیو کسی خاص فارمیٹ میں ہے لیکن آپ کے کمپیوٹر میں موجود ویڈیو سافٹ ویئر کسی دوسرے فارمیٹ کی ویڈیو چلا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو اپنے کمپیوٹر پر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ویڈیو فائل کا فارمیٹ بدلنا پڑے گا تب کہیں وہ ویڈیو آپ اپنے کمپیوٹر پر چلا پائیں گے۔

بالکل اسی طرح ہم مظاہرات کی دنیا کے بارے حاصل ہونے والی معلومات کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس فارمیٹ میں نہ بدل دی جائیں جو ہمارا سافٹ وئیر چلا سکتا ہے اور ہر بار یہ بھی ہوتا ہے کہ فارمیٹ بدلنے سے اس ویڈیو کی کوالٹی بری طرح متاثر ہو جائے۔ اس کے رنگ اور آواز بدل جائے۔

اس مثال کی مدد سے ہم کانٹ کی بات کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم حواس سے حاصل ہونے والے تجربات کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ذہنی فارمیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت تک ان تجربات کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں، یا ان تجربات سے واقف نہیں ہوسکتے جب تک کہ وہ ہمارے ذہنی و انسانی فارمیٹ کے مطابق نہ ڈھل جائیں۔ جب بھی حواس ہمارے ذہن کو معلومات ارسال کرتے ہیں ہمارا ذہن ان معلومات کو اس فارمیٹ میں بدل دیتا ہے جسے وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ ان معلومات کو اپنی شناخت اور عادات کے مطابق نئی شکل دیتا یا مسخ کر دیتا ہے۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ انہیں انسانی شکل میں ڈھال لیتا 3 ہے۔ اس لئے عین ممکن ہے کہ خارجی کائنات جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے، ویسی کسی اور مخلوق کو دکھائی نہ دیتی ہو ”

جمشید نے اس کتاب کے ذریعے ہمارے بہت سے اساطیر پر بھی جاری ضرب لگائی ہے۔ اس میں ہمارے وہ فکری متھ بھی ہیں جہاں ہم عالم عرب کے فکری ارتقا کو نہ صرف یہ کہ یونانی یا مغربی فکر سے ایک جداگانہ تشخص کا حامل سمجھتے ہیں بلکہ اس کے building blocks کو بھی مذہب کا چولا پہناتے ہیں۔ اسی لیے مغربی فکر کے مقابل یہ کوئی مشرقی یا مشرق وسطی کی فکر کی مقابل اسلامی فکر بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں بدوی کی کتاب کے حوالے سے رازی اور المعری کی سوچ پر کی گئی بحث خاصے کی چیز ہے۔ یہی بحث آگے بڑھتے ہوئے یورپ میں الحاد کے ایک دانشورانہ موقف کے طور پر تسلیم کیے جانے تک یہ واضح کر دیتی ہے کہ کوئی بھی فکری روایت کسی ایک خاص خطے، رنگ، نسل یا مذہب کی میراث نہیں۔

مذہبی تجدد پسندی کا محاکمہ یہ واضح کرتا ہے کہ عقلیت کا چولا پہنانے کی کوشش دراصل مذہبی حلقوں کی آخری مزاحمت کا استعارہ ہے اور یہ مزاحمت صدیوں پر محیط ہے۔ جمشید کیرکیگارڈ سے وہاں متفق نظر آتا ہے جب وہ مذہب کے اجتماعی عقلی جواز کو ذاتی پسند ناپسند کے مقابلے پر درخور اعتنا نہیں گردانتا۔ مجھے اجازت دیجیے کی جمشید کی تحریر کا ایک اور ٹکڑا میں یہاں نقل کر سکوں کیونکہ یہ مثال بڑے کمال سے ایک پوری تحریک کو زمین بوس کرتی نظر آتی ہے

”مذہبی راستہ زمینی راستوں جیسا نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو بھی بنے بنائے راستے پر چلتا منزل تک پہنچ جاتا۔ زمینی راستوں پر سنگ میل لگے ہوتے ہیں اور کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لئے یہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے میل یا پھر کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا لیکن مذہب کو راستہ بھی سمجھ لیا جائے تو یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو میلوں کی متعین پیمائش کے ساتھ منزل سے جڑا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک مذہبی (باطنی) حقائق تک پہنچنے کے لئے ایک جتنا سفر کرنا پڑتا مگر حقیقت یہ ہے اس راستے پر کوئی صدیوں چل کر منزل تک نہیں پہنچ پاتا اور کوئی ایک زقند میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ اس لئے شاید مذہب کا راستہ پرندوں کے راستوں جیسا ہے جس پر اڑتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں مگر پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی ایسی لکیر، کوئی خط، کوئی دھاری نہیں چھوڑتے جس پر چلنا باقی پرندوں کے لئے ضروری ہو جائے۔ ہر ایک پرندے کا اپنا راستہ تو ہوتا ہے لیکن کوئی اس راستے پر اپنے پنکھ کی ہوا تک نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی چھوڑتا بھی ہے تو سیال علامات چھوڑتا ہے کیونکہ نقشہ بھی اس کا بنایا جاسکتا، نشان بھی اس راستے کا بنایا جاسکتا ہے، جس کی کوئی مثل ہو یا پھر ضد۔ جب ہر ایک نے اپنا راستہ بنانا ہے تو پھر کیسا نقشہ؟ کیسا نقش پا؟ مذہبی راستے کو عقلی دلائل سے سچا ثابت کرنا بھی اس کے نقشے یا نقش قدم بنانے جیسا ہے“

جمشید کی یہ کاوش محض معروف فلسفیانہ تصورات تک محدود نہیں رہی بلکہ افریقی، لاطینی امریکی اور امریکی ریڈ انڈین روایات تک پہنچی۔ محکوموں کی فکر کا الگ باب باندھنے کی حکمت اس سے واضح ہوتی ہے کہ بالادست طبقے، معاشرے یا ممالک خواہ کتنے ہی انسانیت پسند اور روشن خیال ہوں وہ محکوم علاقوں کے فکری اشتراک اور اثر کو تسلیم کرنے سے کسی حد تک گریز برتتے ہیں۔ لوک دانش اور زندگی کے گہرے فلسفے میں ربط باہمی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں بھی قبائلی معاشرت کے مٹتے ہوئے آثار کو کنگھالا جائے اور اس میں پنہاں اس سوچ کو اجاگر کیا جائے جو انسان کی داخلی قلبی واردات کا موجب بنتی ہے۔ ایسی کوشش اردو میں کیا، عالمی سطح پر بھی خال خال ہے لیکن یہ کتاب اس موضوع کا احاطہ انتہائی تفصیل سے کرتی ہے اور اس کے لیے جمشید ایک خصوصی مبارک باد کے مستحق ہیں۔ مشرقی اور مغربی فکری روایات کے علاوہ ہندوستان کی فکری روایت جو عہد قدیم سے استوار ہے، سمجھنا ہمارے لیے شاید سب سے ضروری ہے کیونکہ عرب فکری استعمار کا جو بت ہم پوج رہے ہیں وہ ہماری مٹی میں کوئی جڑ نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں ہندوستان کی فکری تاریخ ایک برگد کی طرح پھیلی ہے لیکن ہم اس کے سائے سے دور رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم برسوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے نفرت کی دھوپ میں جل رہے ہیں۔ ”فکری روایات“ کا انتہائی مقام اسی لیے اس تاریخی تسلسل اور فلسفہ حیات کا داعی ہے جس میں ہمارا نروان پوشیدہ ہے۔ یہ کب تک پوشیدہ رہتا ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ جمشید اقبال کی صدا کتنوں تک پہنچتی ہے اور کتنے اس پر لبیک کہتے ہیں۔ سایہ ناپید ہے، سائے کی تمنا تھی، جمشید نے صحرا میں درخت لگایا ہے۔ راستہ سامنے ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔

- ست رنگی جھیل کے کنارے سے - 03/01/2024

- میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں - 14/08/2023

- کیا تم مقتدرہ سے زیادہ جانتے ہو - 04/07/2023

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).