کفارہ

لڑکوں نے اسے مار مار کر ادھ مرا کر دیا تھا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ”حرام زادے قائداعظم کو گالی دیتا ہے!“ میں نے اسے پہلی دفعہ قائداعظم کے مزار کے سامنے بری طرح سے پٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بندر روڈ سے مڑ کر آغا خان اسپتال جا رہا تھا کہ میری نظر ان لوگوں پر پڑی تھی۔ میں جلدی میں تھا مگر بے ساختہ گاڑی روک کر اتر پڑا۔ اس بے دردی سے میں نے کبھی بھی کسی کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے پہنچتے پہنچتے وہ زمین پر گر چکا تھا۔ میرے پوچھنے سے قبل ہی ان میں سے ایک لڑکے نے کہا تھا، ”ارے صاحب! بڑا بدتمیز آدمی ہے، مزار پر پتھر پھینک رہا تھا اور گندگی گندی گالیاں دے رہا تھا، ایسے حرام زادے کا یہی علاج ہے۔“ دو ایک راہ گیر اور رک گئے تھے۔ مارنے والے لڑکے آہستہ آہستہ ادھر ادھ ہو رہے تھے۔

میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ جھومتا ہوا اٹھا تھا اور کھڑے ہو کر اس نے مجھے بہت غور سے دیکھا تھا۔ ”چشم ملی چشم الدین تو بھی مارے گا، لے مار۔“ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا تھا اور لے مار، لے مار کہتا ہوا خداداد کالونی کی طرف دوڑ پڑا تھا۔

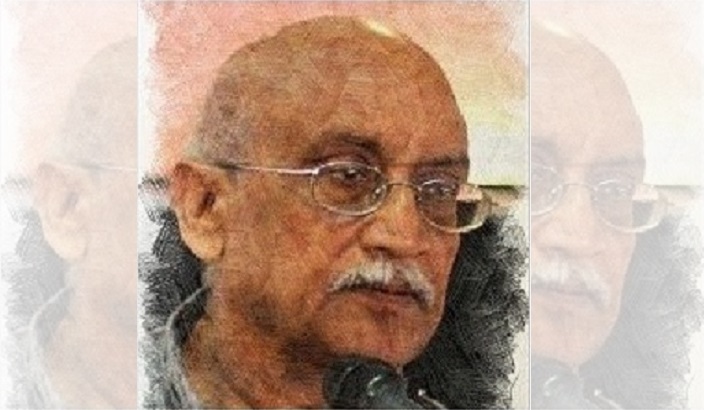

یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ دبلا پتلا آدمی تھا وہ۔ گھٹے ہوئے قد کے ساتھ چہرے پر چگی داڑھی تھی اور گھنے بال۔ پاجامہ قمیض میں ملبوس تھا وہ مگر چہرے پر ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ مجھے آغا خان ہسپتال پہنچنے کی جلدی تھی جہاں میرے ایک دوست کے دل کا آپریشن ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے اس پر دل کا دورہ پڑا تھا اور اسپتال میں فوراً داخل کر لیا گیا تھا۔ دنیا جہان کے ٹیسٹ ہوئے اور تین چار دنوں میں ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ بائی پاس آپریشن ہونا ہے۔ تین لاکھ کے قریب خرچ ہوئے تھے اور اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ مجھے ہر صورت میں اس سے ملنا تھا، لہٰذا اس آدمی کو مزید کچھ وقت دیے بغیر میں آغا خان اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔

دوسری دفعہ وہ مجھے حسن اسکوائر کی چورنگی پر نظر آیا تھا۔ حسن اسکوائر پر چاروں طرف سے آنے والی گاڑیوں کا اژدھام تھا۔ سگنل خراب تھے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے والا کوئی سپاہی نہیں تھا۔ ہر گاڑی والے نے اپنی گاڑی چوراہے میں ڈالی ہوئی تھی۔ میں بھی گاڑیوں کے سمندر میں پھنسا ہوا تھا کہ یکایک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ کرتا شلوار میں ملبوس تھا اور چوراہے کے بیچ میں، جہاں ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے، اس کی جگہ کھڑا ہوا آتی جاتی ٹریفک کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس میں ایک سیمابی کیفیت تھی۔ وہ ٹریفک سے بے نیاز تھا اور ٹریفک اس سے بے خبر تھی۔ چہرے پر وہی وحشت تھی اور وہ تیزی سے ہاتھ اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے ٹریفک کو اشارے دے رہا تھا۔ میں جب تک دھویں دھول اور گاڑیوں کے شور کے درمیان کھڑا رہا اسے دیکھتا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید وہ بھی مجھے دیکھے گا اور کہے گا چشم ملی چشم الدین۔ مگر یکایک مجھے راستہ مل گیا اور میں اپنی گاڑی نکال لے گیا تھا۔

وہ مجھے پھر گرو مندر کے چوراہے سے تھوڑا آگے نظر آیا تھا۔ حلیہ تو اس کا کم و بیش وہی تھا مگر اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ایک چشمہ بھی تھا۔ وہ سگنل سے نیچے روڈ پر کھڑا تھا مگر اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ایک چشمہ بھی تھا۔ وہ سگنل سے نیچے روڈ پر کھڑا تھا شور سے لاپروا بے آشنا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور چہرے پر نگاہ جمانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس گھومتے ہوئے چہرے پر سوائے وحشت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وحشت یا دیوانگی؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔

وہ ایک دن پھر نظر آیا تھا، نشاط سینما کے ساتھ فٹ پاتھ پر بے خبر سو رہا تھا۔ مجھے نیشنل بینک میں کوئی کام تھا۔ جب میں کام نپٹا کر واپس آیا تو بھی وہ اسی طرح سے اسی کروٹ بے خبری کی نیند کا مزہ لوٹ رہا تھا جیسے بے انتہا تھکا ہوا ہو۔ وہ کرتے پاجامے میں ملبوس تھا اور ایک پرانا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ مجھے اس پر رحم بھی آیا تھا اور پیار بھی۔ گہری نیند کی وجہ سے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت غائب تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی جگہ یہ مسلسل ڈانس کرنے کے بعد تھک گیا ہو اور اب اس جگہ پر گر کر سو گیا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ انسان کا دماغ بھی کتنا پیچیدہ ہے بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آنے والے انسان کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ نہ جانے اس پر کیا بیتی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا شوہر ہے؟ میں سوچتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا تھا۔

پھر وہ نظر آیا تھا، بریٹو روڈ اور سولجر بازار روڈ کے چوراہے پر۔ سولجر مارکیٹ کی طرف سے آنے والے روڈ کی طرف ایک بوڑھا آدمی اسے پکڑ کر کھڑا ہوا تھا اور ان دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی گاڑی سے اتر کر ان کے پاس پہنچا تھا۔

”کیا بات ہے بابا، کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟“ میں نے پوچھا تھا۔

”تنگ نہیں کر رہے ہیں، انہیں گھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج آٹھ دن ہو گئے ہیں یہ گھر سے غائب ہیں۔“ بوڑھے نے جواب دیا تھا۔

”آپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟“ میں نے پھر پوچھا تھا۔

”میں اس کا باپ ہوں بیٹے، اورنگی لے کے جانا ہے۔“ بوڑھے نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے جواب دیا تھا۔

چلئے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ ”نہ جانے کیوں میں نے حامی بھر لی تھی۔“ نہیں بیٹے! اورنگی بہت دور ہے، ہم کسی منی بس میں چلے جائیں گے۔ ”

لیکن میں نے زور دے کر دونوں باپ بیٹے کو گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ میں ویسے بھی ناظم آباد جا رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے اور جانا پڑتا مگر نہ جانے کیوں میں چاہ رہا تھا کہ اس آدمی کے تھوڑا سا کام آؤں۔ وہ دونوں میری گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے چشم ملی چشم الدین کچھ بھی نہیں کہا تھا۔

”تو آپ آٹھ دن سے انہیں تلاش کر رہے ہیں۔“ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔

”ہاں اس دفعہ تو آٹھ دن ہو گئے ہیں۔ یہ تو گھر سے نکلتا ہے اور غائب ہوجاتا ہے پھر میں ہی ہوں گھر میں، جو کام کر کے اس کی تلاش میں سارے شہر میں بھٹکتا رہتا ہوں، کبھی دو دن کبھی پانچ دن اور کبھی دس دن۔ کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ اسے گھر میں باندھ کر رکھیں مگر کسی نہ کسی طرح سے یہ نکل ہی جاتے ہیں۔“ بوڑھے نے بڑے پیار سے کہا۔

تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بوڑھا پھر بولا، ”بس بیٹے! ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اس کی بیوی کے گناہ کی سزا سارے خاندان کو مل رہی ہے۔ یہ اچھا خاصا تھا، کام کرتا تھا۔ روز کے چالیس پچاس روپے کماتا تھا۔ میں بھی کچھ کر لیتا تھا۔ گھر تھا ہمارا اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہنیں مگر جب سے اس کی بیوی مری ہے ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ اب تو پھر بھی بہتر ہے، پہلے تو لوگوں کو مارتا تھا۔ اب اپنے آپ میں ہی لگا رہتا ہے، کبھی سڑکوں پر ٹریفک کا سپاہی بن جاتا ہے، کبھی چوراہوں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تو اللہ ہی کچھ کرے گا۔ میں تو بالکل ہی تھک گیا ہوں، نہ جانے میرے بعد کیا ہو گا؟“

یہ کہہ کر بڑے میاں خاموش ہو گئے تھے۔ ”بیوی کیسے مر گئی تھی؟ کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟“ میں نے سوال کیا۔

”نہیں بیٹے! ایکسیڈنٹ بھی ہوجاتا تو صبر کرلیتے۔ اظہر میاں کی بیوی نے چھلا ڈلوا کر اپنا حمل ضائع کرایا تھا۔ پھر اللہ میاں سے سزا تو ملنی تھی۔ حالانکہ اچھی خاصی بیوی تھی اس کی۔ پڑھا لکھا تو ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے لیکن وہ بہت سمجھدار تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی تھی۔ بڑی گھر کیل ہستی والی، بڑا مشکل وقت دیکھا تھا اس نے ہمارے ساتھ، کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ ہماری جھگی کو بھی جنت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ پر نہ جانے کیوں حمل گروانے کا گناہ کر بیٹھی تھی۔ اللہ معاف نہیں کرتا ہے ایسے گناہ کو۔ پھر تو سب کو سزا بھگتنی تھی۔ سو ہم بھگت رہے ہیں، مگر اب سزا کی انتہا ہو گئی ہے۔“ بڑے میں روہانسے ہو گئے تھے۔ ”نہ جانے کب تک اس کیے کی ہم لوگ بھریں گے؟“

”اورنگی میں کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟“ میں نے بات بدلنے کے لئے پوچھ لیا۔ ”اورنگی ڈھائی نمبر میں جانا ہو گا بیٹے۔ وہ بہت دور ہے، آخر میں ہے بالکل۔ ہمیں تو آپ یہاں ہی اتار دو ہم چلے جائیں گے۔ ویسے ہی آپ کی بڑی مہربانی ہے۔“

”نہیں نہیں، میں چھوڑ دوں گا۔ کب سے رہ رہے ہیں یہاں آپ لوگ؟“ میں نے پھر سوال کیا تھا۔

”مشرقی پاکستان سے یہاں آ گئے تھے، بنگلہ دیش بننے کے بعد ۔ ساری اورنگی ایسے ہی بنی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، جھگیاں پڑتی گئیں، آبادی بڑھتی گئی۔ ہم بھی ایسے ہی آ گئے تھے۔ زندگی سفر میں ہی گزر گئی ہے۔ اچھے خاصے بہار میں رہتے تھے کہ پاکستان کا نعرہ چل پڑا۔ ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا کہ میرے والد کو ہندوؤں نے مار دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد تو وہاں رہنا ہی نہیں تھا۔ کلکتے کے راستے میں اپنی ماں، چھوٹے بھائی اور بہن کو لے کر مشرقی پاکستان آ گیا تھا۔ ڈھاکے میں مجھے اچھا کام مل گیا تھا۔ تھوڑے دنوں میں نے پھلوں کے کام کو سیکھا تھا، سمجھا تھا، پھر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ کام چل نکلا تھا اور ہم دونوں بھائیوں نے جلد ہی اپنے اپنے مکان بھی بنا لئے تھے۔ ہندوستان میں تو شاید ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ میری پھوپھی اور ان کے بچے گیا سے 65 ء کی جنگ سے پہلے ملنے آتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بڑی غربت ہے اور مسلمانوں کا تو برا ہی حال ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پاکستان آ کر ہم لوگوں نے اچھا ہی کیا تھا۔“

میں اورنگی کے حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ”آپ سناتے رہیں، جب ڈھائی نمبر پہنچیں گے تو آپ سے پتا پوچھ لوں گا۔“ ان کا بیٹا ان کے کاندھے پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔

”مگر نہ جانے 65 ء کی جنگ کے بعد کیا ہوا تھا کہ نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس میں سب کا ہی قصور تھا۔ کچھ بنگالیوں کا، کچھ بہاریوں کا اور کچھ پنجابیوں کا اور کچھ وقت کا۔ 71 ء کی جنگ صرف بربادی لائی تھی، صرف بربادی۔ میرے چھوٹے بھائی کا پورا خاندان مکتی باہنی کے ہاتھوں مارا گیا تھا صرف ایک بچی رہ گئی تھی جو اس وقت ہمارے گھر میں تھی۔ میں پھر اپنی بیوی، ماں اپنی دو بچیوں، اپنے اس بیٹے اور اپنی بھتیجی کے ساتھ لٹا پٹا کراچی پہنچا تھا۔ جو کچھ پیسے تھے وہ پاکستان آنے کے سفر میں خرچ ہو گئے تھے۔ واپسی بہار کے راستے سے ہی ہوئی تھی۔ میری گیا والی پھوپھی نے بہت کہا تھا کہ اب پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہار سے گئے تھے، واپس آ گئے ہو، اب یہیں رچ بس اؤ مگر مجھے خیال تھا کہ کراچی میں بہت کچھ ہے۔ میں محنت کروں گا اور دوبارہ سے سب کچھ کراچی میں ہی حاصل کرلوں گا۔ مگر یہ نہیں ہوسکا۔ کراچی میں امن تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کام ہو سکے۔ تھوڑا سا سکون ہوتا ہے اور کچھ کرنے کی صورت بنتی ہے کہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اورنگی میں جھگی ڈال کر میں نے دوبارہ سے پھلوں کا ہی کام شروع کیا تھا۔ وہ بات نہیں تھی مگر کسی نہ کسی طرح سے گزارا ہو ہی رہا تھا۔ کراچی میں ہی میں نے اپنے اس بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کردی تھی۔ یہ دونوں بھی یہی چاہتے تھے اور زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح سے چل ہی رہی تھی۔“

”اس وقت آپ کا بیٹا بالکل صحیح تھا؟“ میں نے سوال کیا تھا۔

”ارے بالکل صحیح تھا۔ جماعت اسلامی کا کارکن تھا اور ایک پریس میں کام کرتا تھا۔ میں اسے بہت سمجھاتا تھا کہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ، بھٹو پارٹی، ایم کیو ایم سب بے کار ہیں۔ ہم نے پوری زندگی نعروں کے پیچھے لگادی۔ نعرے تو جھوٹے ہوتے ہیں بلکہ لگائے ہی اس لئے جاتے ہیں کہ جھوٹ کو نعرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ تو سیدھا سادا ہوتا ہے اور خود ہی نمایاں ہوجاتا ہے۔“ میں نے شیشے میں بڑے میاں کی صورت دیکھی تھی۔ وہ سچ کی ہی طرح سادا لگے تھے۔

”میری بات اس نے مانی نہیں تھی۔ کام کے بعد جتنا وقت ملتا تھا وہ جماعت اسلامی ہی کے چکر میں لگا رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کوئی اور کام کرے۔ پریس وغیرہ کے کام میں آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ مگر اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ میں اسلام اور پاکستان کی جنگ ہار کر زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور یہ دوبارہ سے میری ہاری ہوئی جنگ کو لڑنے کے لئے نکل کھڑا ہوا تھا۔

”لیکن آپ نے کہا تھا کہ بیوی کے مرنے کے بعد یہ بیمار پڑ گئے تھے، یہ کیسے ہوا؟“ میں نے سوال کیا۔

”ہم لوگوں کو تو بہت بعد میں پتا چلا تھا کہ اصل بات کیا تھی؟ اس کی بیوی سمجھ دار تھی بہت سمجھ دار۔ تھوڑی سی آمدنی میں نہ صرف یہ کہ گھر کا سارا کام چلتا تھا بلکہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی نندوں کے لئے جہیز بھی بنالیا تھا۔ وہ بڑی محنتی لڑکی تھی۔ جب ہم لوگ کام پر چلے جاتے تھے تو وہ بچوں کے ساتھ مل کر لہسن چھیلتی تھی۔ دو تین روپے سیر کے ملتے تھے اور آہستہ آہستہ یہ رقم بھی اس نے برے وقتوں کے لئے جمع کرلی۔ مشکلوں کے باوجود مجھے اطمینان تھا کہ گھر ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ صرف لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے اور اب تو صرف رشتوں کی تلاش تھی کہ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔“

بڑے میاں خاموش ہو گئے جیسے کہنے کے لئے الفاظ چن رہے ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تھا، اظہر میاں بے خبری سے سو رہے تھے۔

”بات یہ تھی کہ کچھ ہی سال میں ان کے کئی بچے ہو گئے۔ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اور بچے نہیں چاہتی ہے مگر اظہر تو جماعت اسلامی کے تھے، خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف۔ شاید انہوں نے ہر طرح کی احتیاط سے منع کر دیا تھا۔ ہمیں تو یہ ساری باتیں بعد میں پتا چلی تھیں، جب عفت مر گئی۔ ساری باتیں آہستہ آہستہ پتا لگی تھیں، کچھ عفت کی سہیلی نے بتایا تھا، کچھ اظہر نے کہا تھا اور اصل بات یہی تھی کہ جب سیدھے راستے سے الگ ہو کر چلو گے تو تباہی آئے گی ہی، مگر میرے اللہ بہت سزا مل گئی ہے، اب تو اظہر میاں کو اچھا کردے کہ ان کے بچوں کی زندگی کچھ بن جائے۔“

یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے آئینے میں دیکھا تھا ان کی آنکھیں لال تھیں۔ ڈھائی نمبر ابھی دور تھا۔ میں نے خود ہی پوچھ لیا ”آخر ہوا کیا تھا، کیسے مر گئی تھیں ان کی بیوی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟“

بیٹے وہ خاندانی منصوبہ بندی کے دوا خانے گئی تھی کہ مزید بچے نہ ہوں۔ ان لوگوں نے بچہ دانی میں چھلا ڈال دیا تھا۔ یہی بتایا تھا ان کی دوست نے جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس چھلے سے بچہ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا مگر خدا کی قدرت ہے، حمل پھر بھی ٹھہر گیا تھا۔ یہ پھر خاندانی منصوبہ بندی والوں کے پاس گئی تھیں اور ان لوگوں نے چھلا نکال دیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچہ شاید ہو جائے یا شاید کچھ دن میں ضائع ہو جائے گا۔ ایک ہفتے میں کے بعد یہ لسبیلہ پل کے نیچے کوئی دواخانہ ہے کسی دائی کا جہاں اسقاط حمل کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں چلی گئی تھیں۔ ان لوگوں نے آٹھ سو روپے لے کر بچہ ضائع کرنے کی کوشش کلی تھی۔ نہ جانے کیا کیا تھا کہ دوسرے دن صبح عفت کو سخت بخار ہو گیا تھا۔ شام تک اچھی خاصی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے تھے اظہر میاں انہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے کچھ شربت دیا تھا، کچھ گولیاں دی تھیں مگر طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں کو حمل یا چھلے کی کہانی کا تو پتا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹرصاحب نے اگلے دن دیکھ کر یہی کہا تھا کہ انہیں سول اسپتال لے جاؤ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔

پھر ہم سب اسے سول اسپتال لے گئے تھے۔ عورتوں کے وارڈ میں ان کا علاج ہوا تھا۔ پہلے کوئی چھوٹا آپریشن ہوا تھا پھر پتا چلا کہ بچہ دانی سڑ گئی ہے، بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ گھر میں جو بھی روپے پیسے تھے، خرچ ہوچکے تھے۔ روزانہ کے چار ہزار پانچ ہزار روپوں کی تو صرف دوائیں آ رہی تھیں۔ پھر بڑا آپریشن ہوا تھا۔ بچہ دانی نکالی گئی تھی اور آنتوں میں سوراخ ہو گئے تھے انہیں بھی کاٹ کر نکال دیا گیا تھا۔ عفت کی جمع کی ہوئی رقم خرچ کردی گئی تھی۔ اظہر میاں تو بالکل ہی دیوانے سے ہو گئے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں؟ وہ تو ڈھائی نمبر مسجد کے مولوی صاحب بہت کام آئے، انہوں نے نہ جانے کس طرح سے آنے والے نمازیوں سے کچھ پیسے جمع کر کے دیے تھے، تقریباً بارہ ہزار روپے میں آپریشن اور اس کے بعد کی دوائیں لے آئی تھیں۔ ابھی عفت کچھ سنبھلی ہی تھی کہ ان کو سول اسپتال میں ہی عورتوں کے وارڈ سے دوسرے وارڈ میں لے جانا پڑ گیا تھا کہ ان کے دل میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور دل بڑا ہو گیا تھا۔ جوان لڑکی تھی، محنتی، اس مصیبت سے نکلی تھی کہ پھر گردوں نے کام بند کر دیا تھا۔ پھر سے اسے سول اسپتال کی گردوں کے وارڈ میں لے جایا گیا تھا۔ جہاں خون کی ضرورت پڑی تھی۔ اظہر میاں جماعت اسلامی کے دوستوں نے خون دیا تھا، مسجد میں مولوی صاحب نے کچھ نمازیوں سے کہا تھا، ان کا بھی خون مل گیا تھا۔ کئی بوتلیں خون کی چڑھائی گئیں، ہم سب کو لگا تھا کہ عفت اب اچھی ہو جائے گی۔ پانچ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتا تھا کہ عفت کو اچھا کردے مالک! ”ہم اب ڈھائی نمبر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے باہر دیکھا اور گاڑی روکنے کے لئے کہا تھا۔

میں نے گاڑی روکی تھی، انہوں نے اظہر کو جگایا تھا اور بڑی محبت، لجاجت، شرمساری کے ساتھ کہا تھا، ”بیٹے! غریب کے گھر پر ایک پیالی چائے پی لو تو احسان ہو گا، بڑی تکلیف کی ہے تم نے۔“

میں منع نہیں کر سکا تھا۔ اظہر نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، چشم ملی چشم الدین پھر زور سے خود ہی ہنس دیا تھا۔ میں بڑے میاں کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا، انہوں نے اظہر کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر ایک چارپائی سے باندھ دیا تھا اور دوسری چارپائی پر مجھے بیٹھنے کو کہا اور اندر چلے گئے تھے۔

”افشاں بیٹے! جلدی سے چائے بناؤ ایک مہمان آئے ہیں۔“ مجھے آواز آئی تھی۔

وہ پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے پوچھا تھا، ”آپ نے اظہر کا علاج کیوں نہیں کرایا ہے؟ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ علاج نہ ہو سکے۔“

”ہاں کر اؤں گا بیٹے مگر کدھر کر اؤں، سول اسپتال جانے سے خوف آتا ہے، عباسی اسپتال میں دماغ کی بیماری کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ آغا خان اور لیاقت اسپتال میں تو پیسے لگتے ہیں ہمارے پاس تو اب کچھ رہا ہی نہیں۔“

وہ سچ کہہ رہے تھے، گھر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ یہاں کے مکینوں کے پاس تھوڑی بہت بھی رقم ہے۔

میں نے کہا تھا، ”میں کوشش کروں گا کہ ان کا علاج جناح اسپتال میں ہو جائے۔“

بڑے میاں نے بڑی شکرگزار نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر میں گیارہ بارہ سال کی بچی چائے کے دو مگ لے کر آئی تھی۔

”یہ افشاں ہے، اظہر کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ ماں کی طرح ہی محنتی ہے۔“ میں نے پوچھا تھا، ”باقی بچے کہاں ہیں؟“

بڑے میاں کے چہرے پر جیسے ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی جواب نہیں دیا تھا۔ ذرا دیر رک کر بولے تھے، ”میری دونوں بیٹیاں تو اندر لہسن چھیل رہی ہیں۔ اظہر کے دو چھوٹے بچے تو ماں کے مرنے کے سال کے اندر اندر ہی مر گئے تھے۔ افشاں سے دو چھوٹے بیٹے ہیں۔ ایک گیراج میں کام سیکھ رہا ہے اور دوسرا خراد کی مشین پر کام سیکھ رہا ہے۔ گھر کا کام کاج تو چلانا ہے ناں۔ پیٹ تو روٹی مانگتا ہے۔“ ’

اظہر چارپائی پر پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ بڑے میاں نے اٹھ کر توشک کے نیچے سے چادر نکال کر اظہر کے اوپر ڈال دی تھی میرے لئے ٹھنڈی چائے کا پینا مشکل ہو گیا تھا۔

وہ دوبارہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے تھے، پھر آہستہ سے بولے تھے، ”بیٹے! عفت تو مر گئی، گناہ کیا تھا اس نے چھلا ڈال کر مل ضائع کر اکر، اس کی سزا تو مل گئی اسے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اظہر میاں اگر ٹھیک رہتے تو ان بچوں کو اسکول سے تو نہیں اٹھانا پڑتا۔ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے، یہ لوگ کسی کام کے ہو جاتے۔ میں تو پاکستان بننے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تھا مگر ڈھاکے میں کاروبار کے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اظہر میاں کو پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا تھا۔ ان کے بچے اچھے خاصے اسکول جا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں تو اظہر میاں کو ہی دیکھنے میں لگا رہتا ہوں، گھر تو چلانا ہوتا ہے ناں۔“ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے چاروں طرف سناٹا تھا، دور تلک نہ کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی آہٹ۔ کتنی ہی عفتیں، زاہدائیں، سلمائیں، شمیمیں اسی طرح کی موت کا شکار ہو جاتی ہیں اور کراچی جیسے غریب پرور شہر کے چوراہوں پر ہار بیچنے والے بچے، گیراجوں پر کام کرنے والے چھوٹے اور ہوٹلوں میں ٹیبل صاف کرنے والے چھوکرے جن کے باپ ہاتھ میں پتھر لے کر گھومتے ہیں، سڑکوں پر ڈانس کرتے ہیں، چوراہوں پر اپنی دانست میں ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، جن کے بوڑھے باپ ان کی تلاش میں خاک دھول اور دھویں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچے لہسن چھیلتے ہیں، خراد کی مشین اور گیراجوں میں کام کرتے ہیں کہ گھر کا کام چلے۔

پیٹ تو روٹی مانگتا ہے

پیٹ تو روٹی مانگتا ہے

- گھمنڈی - 05/01/2024

- تم جیو ہزاروں سال - 25/12/2023

- ایک انگوٹھی - 21/12/2023

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).