ہاں بھئی زندہ ہو؟

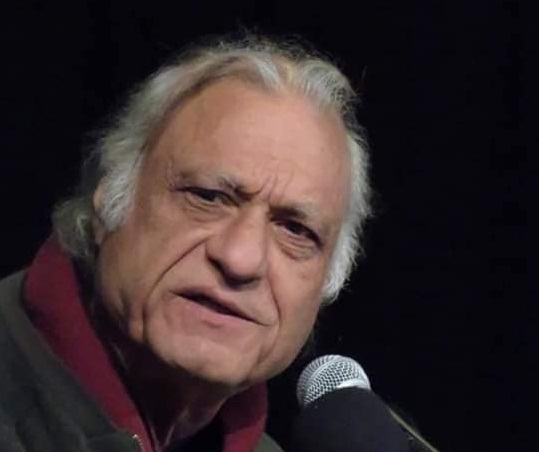

فیض صاحب جب بھی مجھے ملتے سب سے پہلے یہی پوچھتے۔ ’ہاں بھئی زندہ ہو؟‘

میں سوچتا کیا وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں تخلیقی یا ذہنی طور پر مر تو نہیں چکا، کہیں میں نے جینے کی ہمت تو نہیں ہار دی؟ ایک دن ملاقات ہوئی تو دیکھا سفید پتلون پر تربوزی رنگ کی بڑی رونقی اور پربہار بش شرٹ پہنے کھڑے ہیں۔ ہونٹوں میں سگریٹ کی لٹک اور آنکھوں میں ہلکی سی غنودگی، ’ہاں بھئی زندہ ہو؟‘ لہجے میں وہی لذت بھری کھنک، وہی اپنائیت کی مہک۔

’کمال ہے فیض صاحب آپ نے خود تو بڑٰی معشوقانہ بش شرٹ پہن رکھی ہے، ہیروانہ سٹائل سے آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی زندہ ہو۔ بھلا آپ زندہ ہیں تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں؟‘ میری اس بات پر خوب ہنسے اور حسب معمول کہا، ’بھئی کیا بکتے ہو؟‘ میرے لئے فیض صاحب کا یہی تکیہ کلام تھا

جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو کینٹین ہمارا کافی ہاؤس تھا جہاں دنیا جہان کے فلسفے، سیاست، ادب اور کلچر پر بڑے زوردار بحث مباحثے ہوتے۔ یہ ساٹھ ستر کی دہائی کا زمانہ تھا۔ ویتنام میں جنگ جاری تھی، تیسری دنیا کے ملکوں میں انقلابی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ پاکستان ہندوستان اپنی پہلی جنگ لڑ چکے تھے، ایوب خان کے خلاف جلسے جلوس کا وقت شروع ہونے والا تھا اور دنیا بھر میں سٹوڈنٹس موومنٹ چلنے والی تھی۔ اس زمانے میں ہم کبھی سارتر اور کامیو کی باتیں کرتے کبھی ایلیٹ اور پاؤنڈ کی، پروسٹ اور جیمز جوائس کی کبھی افریقی شاعروں کی، مارکس اور فرانز فینن کی اور کبھی بلھے شاہ اور شاہ حسین کی۔ ہم وجودی مارکسسٹ تھے جو ترقی پسندوں کو بنیاد پرست مارکسسٹ کہہ کر ان کا تمسخر اڑاتے۔ یہ ہماری جاہلیت کا زمانہ تھا۔ کافی ہاؤس کے اس ماحول میں بیٹھے ہمیں فیض صاحب ایک موہوم سے رومانوی شاعر نظر آتے تھے۔ ویسے بھی ہم جدید شاعری کے سحر میں تھے، رومانس اور ناستلجک نشاط پرستی ہمیں بچگانہ اور سطحی لگتی تھی، ہم ایسی شاعری کا کھلا مذاق اڑاتے اس لئے کہ جدید شاعری کا ایک نمایاں پہلو استہزا اور گستاخانہ رویہ بھی تھا۔ چنانچہ ہم فیض صاحب کی انقلاب پسندی کو بھی اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہمارے خیال میں وہ ’دوشیزہ انقلاب‘ کی اس قدر مدح سرائی کرتے ہیں کہ اس سے ہم بستری کرنے کو جی چاہتا ہے۔

کچھ سالوں کے بعد ایک نوکری کے سلسلے میں مجھے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سفر میں جب سندھی نوجوان شاعروں ادیبوں سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہم پنجاب میں رہنے والے اپنی مادری زبان میں نہیں لکھتے، اقبال اور فیض سے انہیں یہی گلہ تھا کہ وہ جن لوگوں کے لئے لکھتے ہیں اردو ان کی زبان ہی نہیں۔ ان کے خیال میں فیض کا ڈکشن اور استعارے دربار کی روایت سے آ رہے ہیں، اس حوالے سے انقلابی دانشور فیض کی شاعری کو انقلاب کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے شاعر احمد شمیم کا کہنا تھا کہ فیض کی شاعری متوسط طبقے کے مظلوم لوگوں کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو سہنے کی توفیق دیتی ہے، اس کا مطلب تھا کہ ایسی شاعری جبر کو ایک شاک ابزاربر کی طرح اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور مظلوم کی ظالم کے خلاف نفرت فیض صاحب کی خواب آور انقلابی لوری میں مدغم ہو کر انقلاب کو التوا میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اور دوستوں کا خیال تھا کہ فیض صاحب کا پہلا عشق انہیں کچھ نہیں کرنے دیتا، وہ جب بھی انقلاب کی طرف قدم اٹھاتے ہیں ان کی محبوبہ آڑے آجاتی ہے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ پاتے ہیں کہ ’لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے‘ وہ جب بھی اپنی پہلی محبت کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں وہ انہیں پتھر کا بنا دیتی ہے۔ اس لئے وہ سارے دیوان میں یہی کہتے ہیں ’چلو، آج اؤ، چلو، چلیں، چلتے رہو‘ لیکن خود کبھی نہیں چلتے۔

یہ 1971 کا واقعہ ہے۔ شعیب ہاشمی میرا ڈرامہ ”ڈارک روم“ ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ ان دنوں میرا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن جب میں شعیب صاحب کے گھر داخل ہوا تو دیکھا باغ میں فیض صاحب اکیلے بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں۔ میں بغیر علیک سلیک کے برآمدے کی طرف چلا گیا اور گھنٹی بجائی، شعیب صاحب باہر نکلے اور مجھ سے پوچھا، ’اوئے توں فیض صاحب نوں نہیں ملیا؟‘ ( تم فیض صاحب کو نہیں ملے ) میں نے کہا نہیں۔ ’بد تمیز چل میں تینوں ملاواں‘ (بد تمیز چل میں تجھے ملواؤں ) وہ مجھے فیض صاحب کی طرف لے گئے‘ اینوں ملو، ایہہ سرمد جے ’(اسے ملیں، یہ سرمد ہے ) شعیب صاحب نے مجھے مجرموں کی طرح فیض صاحب کے سامنے پیش کیا اور خود واپس اندر چلے گئے۔

’ آؤ بھئی آؤ، ہم نے تمہاری بڑی دھوم سنی ہے‘ فیض صاحب نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔

میں کالج کی کنٹٰین کے کافی ہاؤس کا انٹلکچول، اپنے تمام تعصبات کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ خاموشی۔ سگرٹ کے کش، ’بھئی کیا لکھتے ہو کچھ ہمیں بھی سناؤ‘ فیض صاحب نے مجھے پھر چھیڑا۔

’کچھ نہیں فیض صاحب بس ایسے سکول لیول کی شاعری ہے‘ میں فیض صاحب کے سامنے اپنے تعصبات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر تھوڑی سی اور گفتگو کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ فیض صاحب اچھے خاصے گپ شپ کے موڈ میں ہیں۔ میں نے شعر سنانے کی بجائے دھڑا دھڑ ان پر سوال داغنے شروع کر دیے۔

’فیض صاحب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن رہا ہے، سندھ کو دیکھیں بلوچستان اور سرحد کو دیکھیں۔ پاکستان میں علاقائی شعور تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آپ کی شاعری میں نہ تو یہاں کے دریا ہیں نہ پہاڑ، نہ موسم نہ پرندے۔ یہ گل و بلبل کے استعارے تو ایک تھکن اور بے زاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں یا تو مغل تہذیب کا مرثیہ ہے یا اس کی بچی کچھی نشاط پرستی۔ انقلاب تو اس میں مہمان کی طرح آتا جاتا رہتا ہے‘

میرا خیال تھا فیض صاحب میری باتوں کا ضرور برا مان جائیں گے لیکن وہ غصہ کرنے کی بجائے ہنستے ہوئے کہنے لگے،

’ بھئی کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو مکتب میں پڑھے، ہم نے زبان ہی یہ سیکھی، اب ہم بلھے شاہ جیسی شاعری تو کر نہیں سکتے لیکن یہ راوی اور سندھ بھی تو ہمارے ہیں، باقی قفس، صبا، وغیرہ تو استعارے ہیں، شعری تصورات ہیں۔ دیکھو ہم سے تو جو ہو سکا ہم نے کر دیا اب تم لوگ کرو۔‘ فیض صاحب نے بڑے پیار سے بال میری کورٹ میں دھکیل دیا تھا۔

’فیض صاحب آپ نے نیرودا کو پڑھا ہے؟‘

ہاں بھئی وہ تو ہمارا دوست ہے۔ ہم تو اسے کئی بار مل چکے ہیں۔ ’

’ اچھا!‘ میں یک دم حیران سا ہو گیا۔ اس لئے کہ میں نیرودا کا بڑا عاشق تھا۔

اسی گپ شپ کے دوران سلیمہ ہاشمی چائے لے کر آ گئیں، ’بھئی چھیمی، سرمد کو ہماری اور نرودا کی تصویریں دکھاؤ‘۔

تھوڑی دیر بعد تصویروں کی پوری البم آ گئی۔ ان تصویروں کے بلیک اینڈ وائٹ اسرار میں گھومتے پھرتے میری فیض صاحب سے دلچسپی بڑھتی چلی گئی، میں نے ان سے یورپ میں چلنے والی ادبی اور ثقافتی تحریکوں کے بارے میں پوچھا، ’بھئی وہ تو اینٹی ہیرو، اینٹی سٹوری اینٹی پلاٹ کے چکروں میں ہیں اور ہم اینٹی سوسائٹی کے قائل ہیں۔ ایک کانفرنس میں ہماری ملاقات سارتر سے ہوئی تو اس نے کہا ہمارے پاس تو اب کچھ نہیں سوائے تیکنیک کے، اب بڑا ادب تو افریقی اور ایشیائی ملکوں سے ہی آئے گا، روس کے شاعروں کے بارے میں بھی بات ہوئی، ہفتو شنکا کے بارے میں پوچھا تو کہا‘ وہ روس کا نعرہ باز شاعر ہے۔ انقلاب میں نعرہ بازی تو نہیں اس میں حسن اور عشق بھی ہونا چاہیے۔ ’

اب افریقی شاعری پر باتیں ہونے لگیں، یک دم میری کسی بات پر وہ کرسی سے اٹھے اور کہنے لگے چلو میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں چاروں طرف کتابیں بکھری ہوئی تھیں، شیلفوں پر نیچے فرش پر اور الماریوں کے اوپر۔ فیض صاحب بڑے انہماک کے ساتھ کتاب کی تلاش میں ایسے مگن ہوئے کہ جیسے انہیں کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں۔ وہ کبھی اوپر اور کبھی الماریوں کے نیچے جھک کر اسے تلاش کر رہے تھے، سردیوں کے موسم میں ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ مجھے ان کا ایک کتاب کے لیے اتنا پریشان ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے کہا ’فیض صاحب چھوڑیں میں پھر کبھی آ کر لے لوں گا‘ لیکن فیض صاحب نے میری بات کو بغیر سنے اپنی تلاش جاری رکھی۔ میں پریشان، حیران، فیض صاحب اس ملک کے مقبول ترین شاعر بھلا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ میرے جیسے مونہہ پھٹ کے لئے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فیض صاحب کو کتاب مل گئی، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ یہ افریقی شاعری کی انتھالوجی تھی۔ کتاب کا کور دھول سے اٹا ہوا تھا، فیض صاحب نے بڑی احتیاط سے کتاب کو جھاڑا اور مجھے کتاب دیتے ہوئے کہا، ’اس کو پڑھو!‘ کتاب کو چھوتے ہی میرے تمام تعصبات اس دھول کی طرح بھک سے اڑ گئے جو کچھ دیر پہلے اس کتاب کے کور سے اڑ کر ہوا میں گم ہو گئی تھی۔ میرا دل آئینے کی طرح شفاف ہو چکا تھا۔ اس کتاب نے میرے اور فیض صاحب کے درمیان کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ پہلی اور آخری ملاقات تک میری تمام گستاخیوں، بد زبانیوں اور اختلافات کے باوجود اسی رشتے نے ہماری دوستی کو ہمیشہ شاداب اور پر بہار رکھا۔ میرے لیے وہ کتاب فیض صاحب کی بیٹھک کا دروازہ تھا جو انہوں نے مجھ پر ہمیشہ کے لیے کھول دیا تھا۔ ’توں بہانویں جان نہ جان ویہڑے آ وڑ میرے‘ (تو چاہے مجھے جان نہ جان میرے صحن میں آ جا)

اشفاق احمد نے فیض صاحب کو ملامتی صوفی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں فیض ’بابا ٹل‘ ہے جو انقلاب کا ٹل اس لئے بجاتا ہے کہ لوگ اس کا راز نہ جان پائیں۔ ایک بار جب میں پاکستانی ٹرک آرٹ پر ایک دستاویزی فلم بنا رہا تھا تو میں نے بری امام کے عرس پر مزار پر دور دراز سے آئے ہوئے بھنگ میں مست ڈرائیوروں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ساری رات یہاں عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا عبادت تو آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک ڈرائیور نے کہا ’وہ فرض ہے اور یہ عشق ہے۔‘ کیا فیض صاحب کا اصل عشق شاعری تھا اور انقلاب ان کا فرض تھا؟ کیا وہ فرض جسے وہ کام کہتے ہیں، اور عشق کو، مشاہدے اور مجاہدے کو، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو ایک ہی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے ٓ۔ صوفیوں پر تو ایک ایسا مقام آتا ہے جہان فرض اور عشق ایک ہو جاتے ہیں یعنی ’میرے فرض فریضے حج زکاتاں، مصحف تے قرآن وی توں‘۔ شاید فیض صاحب بھی یہی چاہتے تھے۔

جو دل کو لگانے کا ڈھب جانتا ہے

ایک دن مجھے کہا کہ میں ان کو اپنی کتابیں دوں۔ میں نے ان کو ایک ڈراموں کی کتاب اور ایک طویل نظم پڑھنے کو دی۔ ایک دو ہفتوں کے بعد میں نے پوچھا تو کہنے لگے، بھئی ہم نے تمہارے ڈراموں کی کتاب تو پڑھ ڈالی ہے ’اور نظم؟‘ میں نے پوچھا، کہنے لگے، ’وہ تو ابھی جاری ہے‘

’کمال ہے فیض صاحب آپ نے دو سو صفحوں کی کتاب پڑھ ڈالی اور یہ پندرہ بیس صفحے آپ سے ختم نہیں ہوئے‘

’بھئی ڈرامہ ہمارا محکمہ نہیں لیکن شاعری ہمارا محکمہ ہے۔ ہم اس کو اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں‘۔

ایک آدھ مہینے کے بعد کہنے لگے ’بھئی ہم نے تمہاری نظم پڑھ لی ہے‘

اس بار فیض صاحب سے شاعری پر باقاعدہ سنجیدہ گفتگو ہوئی۔

’ دیکھو بھئی الفاظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، کوئی روایت اور سیاق و سباق ہوتا ہے۔ تم نے تو اس نظم میں یہ سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے‘

’ فیض صاحب، اگر ہم کلاسیکل ڈسپلن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں لفظوں کے رائج معانی یا سیاق و سباق توڑتے ہوئے انہیں کوئی نیا سیاق و سباق دینا چاہتا ہوں۔‘

’ چلو مگر تم تو تسلسل بھی توڑ دیتے ہو۔‘

’آپ کی یہ بات بھی بالکل درست ہے لیکن میرے نزدیک شاعری میں تسسلسل مخفی ہوتا ہے، ظاہری تسلسل یکسانیت پیدا کرتا ہے۔ مزہ ایک غیر متسلسل تسلسل میں ہے، اسے ہم سینماٹک تکنیک بھی کہہ سکتے ہیں جہاں ایک سین میں کئی سین کٹ ہوسکتے ہیں۔ فلیش بیک یا فلیش فاروڈ دکھائی جا سکتی ہے۔‘

’بھئی سینما اور چیز ہے شاعری اور۔‘

’مگر فیض صاحب مجھے اصناف کا سکہ بند فرق بورنگ لگتا ہے، میں ژانرا کو بھی اس طرح نہیں دیکھتا، میرے نزدیک یہ تقسیم نقادوں کی بنائی ہوئی ہے۔‘

’ بھئی یہ تو ساری گمراہی کی باتیں ہیں۔‘

’فیض صاحب آپ کی تربیت کلاسیکل ڈسپلن میں ہوئی ہے اور کلاسیکل ڈسپلن کے لئے یہ بالکل گمراہی کی باتیں ہیں۔‘

’ بھئی کیا بکتے ہو، تم لوگ تکنیک اور زبان کو بدلنا چاہتے ہو اور ہم سماج کو۔ تکنیک وکنیک تو ہوتی ہی ہے اس لیے کہ

جو دل کو لگانے کا ڈھب جانتا ہے

وہ ترکیب ورکیب سب جانتا ہے۔ ’

فیض صاحب نے مجھے وہ بات سمجھا دی تھی جو بہت بعد میں میرے موسیقی کے استادوں نے بتائی تھی کہ ’لگاؤ‘ اور ’روح داری‘ کے بغیر ’تیاری‘ محض ایک شعبدہ بازی رہ جاتی ہے۔

چج سکھ لے یار بناؤن دا

فیض صاحب کے بارے میں خشونت سنگھ لکھتے ہیں کہ فیض صاحب ایک رات میں ولائتی مشروب کی پوری بوتل پی جاتے ہیں جس کی قیمت مزدور کی ایک مہینے کی تنخواہ ہے۔ لیکن میں نے تو دیکھا کہ فیض صاحب اکثر مزدوروں والا مشروب بھی پی لیتے تھے۔ ویسے خشونت سنگھ تو شاید صرف اپنے لئے ولایتی مشروب چاہتے تھے لیکن فیض صاحب سب کے لئے۔

ایک دن میں، ظہورالاخلاق، احمد خان اور ہمارے دوست جن کو پیار سے حسین میاں کہا جاتا تھا گلبرگ مارکیٹ میں تکے کباب کی دکان کے باہر فٹ پاتھ پر کرسیاں ڈال کر بیٹھے تھے۔ خاں صاحب نے حسب معمول دیسی مشروب کی بوتل ایک خاکی لفافے کے حجاب میں کرسی کے نیچے چھپا رکھی تھی اور وہ ناپ تول کر ساقی گری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ کڑکی کا زمانہ تھا اور بقول منیرنیازی ہم ’قلت زر‘ کا شکار تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ فیض صاحب کی فوکس ویگن آگے جاتے ہوئے واپس مڑی، فیض صاحب نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کار وہیں پارک کی اور ہماری طرف آ گئے۔ ہم سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔

’ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے؟

فیض صاحب ہمارے ساتھ گپ لگانے کے موڈ میں تھے۔ سب احتراماً خاموش رہے۔

’کیا پی رہے ہو، ہمیں بھی پلاؤ‘ وہ وہیں فٹ پاتھ پر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے خاں صاحب کی طرف دیکھا، خاں صاحب شرمندہ کہ دیسی مشروب فیض صاحب کو کیسے پیش کی جائے، وہ کچھ ہچکچائے۔ فیض صاحب بھانپ گئے، کہنے لگے ’بھئی جو کچھ بھی ہے، سب چلتا ہے،

لگتا تھا فیض صاحب بھی اس دن قلت زر کے شکار تھے۔ خان صاحب نے فیض صاحب کے لئے جام بنایا اور پیش کیا۔ پھر فیض صاحب نے کہا سگرٹ نکالو، ہمارے پاس کے ٹو کے سگریٹ تھے، ہم پھر ہچکچائے تو انہوں نے کہا، بھئی اگر تم آنکھیں بند کر کے کسی سگریٹ کا بھی کش لو تو تم نہیں بتا سکو گے کہ یہ کون سا برانڈ ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے ساتھ کے ٹو کے سگریٹ اور دیسی مشروب پیتے رہے۔ فیض صاحب کوئی سیاست دان یا سوڈو انٹلکچول نہیں تھے جنہیں اپنے نخرے اٹھوانے کی عادت ہوتی ہے، نہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو جان و دل عزیز ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ’جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟‘ فیض صاحب ہمارے ساتھ ایک درویش کی طرح ایک ہی برتن سے کھا پی رہے تھے۔ دیسی آتش سیال کا معجزہ ولایتی مشروب کے بس میں نہیں۔ ایک دو گلاسوں کے بعد فیض صاحب جو عموماً ’ہاں ہوں‘ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ بڑے مزے سے چہک چہک کر باتیں کر رہے تھے۔

میں نے ان سے ان کے جیل کے دنوں کی بات چھیڑ دی۔

’ بھئی شام کو ایک قیدی کٹورا بجاتے ہوئے گاتا، چج سکھ لے یار بناؤن دا،‘ (دوست بنانے کا ڈھنگ سیکھ لے ) ہمیں اس کا گانا بہت اچھا لگتا۔ آخر ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ دوست بنائے جائیں۔ چنانچہ جیلر بھی ہمارا دوست بن گیا، جیل کا ڈاکٹر بھی، شہر کا ڈی سی بھی اور سی آئی ڈی کا مخبر بھی۔ جیلر کو شاعری کا چسکا تھا، ہم نے اسے کہا بھئی ہم تمھاری شاعری ٹھیک ٹھاک کر دیا کریں گے تم ہمیں رات کو باہر جانے دیا کرو۔ بس اس کی ایک دو غزلوں کی مرمت کر دی اور اس نے ہمیں جیل سے رات کو باہر جانے کی کھلی اجازت دے دی۔ شوکت ہمیں گاڑی پر لینے آ جاتیں اور ہم ان کے ساتھ مزنگ جا کر تکے کباب کھاتے، گھومتے پھرتے اور واپس آ جاتے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں ہمارے کان کے علاج کے لئے ہسپتال میں ایک آدھ مہینہ آرام کرنے کا نسخہ لکھ دیا تھا۔ جیل کا وقت تو اس طرح گزرا لیکن جیل سے باہر بھی ہمارے گھر کے باہر سی آئی ڈی کا مخبر رات بارہ بجے تک کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن کڑکتی سردی پڑ رہی تھی، شعیب گھر کا گیٹ بند کر رہا تھا کہ سردی میں ٹھٹھرتے مخبر نے پوچھا فیض صاحب آج رات باہر تو نہیں جا رہے۔ شعیب نے کہا نہیں۔ وہ یہ سن کر گھر چلا گیا۔ اب ہمیں اسی رات روئیداد خان کے گھر کھانے پر جانا تھا، (روئیداد خان ڈی سی یا انٹیریر سیکرٹری تھے ) دوسرے دن مخبر کی رپورٹ جب روئیداد خان کے سامنے آئی تو اس میں لکھا تھا ’مشتبہ آٹھ بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا‘۔ روئیداد خان نے اس کو اسی دن نوکری سے برخاست کر دیا، وہ روتا دھوتا ہمارے پاس آیا۔ ہم نے روئیداد سے کہہ کر اسے دوبارہ نوکری پر بحال کروایا۔ یہ سب اس قیدی کے گانے کا کرشمہ تھا جو شام کو جیل میں کٹورا بجاتے ہوئے گاتا تھا، ’چج سکھ لے یار بناؤن دا‘

ایک دن میں فیض صاحب کے گھر بیٹھا تھا، کہنے لگے چلو ذرا صوفی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ صوفی صاحب اور فیض صاحب کی بہت گہری دوستی تھی۔ فیض صاحب نے پیام مشرق کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا تھا جو وہ صوفی صاحب کو دکھانا چاہتے تھے۔ ہم صوفی صاحب کے گھر پہنچے تو وہ شطرنجی ڈبیوں والی دھوتی باندھے ململ کے کرتے میں ہم کو باہر لینے آئے۔ صوفی صاحب نے اپنے بیٹے صوفی نثار کو آواز دے کر بازار سے کچھ مشروب لانے کو کہا۔ ہم اوپر صوفی صاحب کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فیض صاحب نے اپنا مسودہ صوفی صاحب کے سامنے رکھا، صوفی صاحب نے اپنا موٹے شیشوں والا چشمہ لگایا، یا د رہے یہ وہی چشمہ ہے جس کو دیکھ کر شہزاد احمد نے صوفی صاحب کو کہا تھا۔ ”صوفی صاحب تسی ایہہ عینک لاندے او تے بالکل بجو لگدے او۔“ (صوفی صاحب آپ جب یہ عینک لگاتے ہیں تو بالکل بجو لگتے ہیں۔ ) اور صوفی صاحب نے جواب میں کہا تھا، ”جدوں میں ایہہ عینک لاونا واں تے توں مینوں بجو لگنا ایں“ (جب میں یہ عینک اتارتا ہوں تو تم مجھے بجو لگتے ہو)۔ صوفی صاحب اپنی اس عینک کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ مسودہ پڑھ رہے تھے اور پنسل سے کچھ نشان بھی لگاتے جا رہے تھے، یک دم انہیں احساس ہوا کہ نثار واپس نہیں آیا۔ انہوں نے بے تابی سے اوپر بالکونی میں کھڑے ہو کر بیٹے کو آواز دی۔ نثار نے نیچے سے بے زاری سے کہا، ”صبر کرو ایڈی کی کاہلی پئی اے تہانوں“ ( صبر کریں، اتنی کیا جلدی پڑی ہے آپ کو) صوفی صاحب بے دلی سے واپس آ کر بیٹھ گئے۔

تھوڑی دیر بعد ایک دیسی مشروب کی بوتل اوپر آئی، صوفی صاحب نے فوراً ا تین گلاس بنائے اور جام ٹکرا کر جب پہلا گھونٹ حلق میں انڈیلا تو یک دم ان کا پارہ چڑھ گیا۔ وہ صوفی نثار کو گالیاں دیتے ہوئے بالکونی کی طرف بھاگے۔ ، نثار ان کا بیٹا ہم سے پہلے آدھی بوتل پی چکا تھا باقی بوتل اس نے پانی سے پوری کر کے والد صاحب کو پیش کر دی تھی۔ صوفی صاحب نے عینک اتار کر پرے پھینکی اور مسودہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا،

اس لئے کہ ایک ایک گلاس پر پوری پیام مشرق نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔

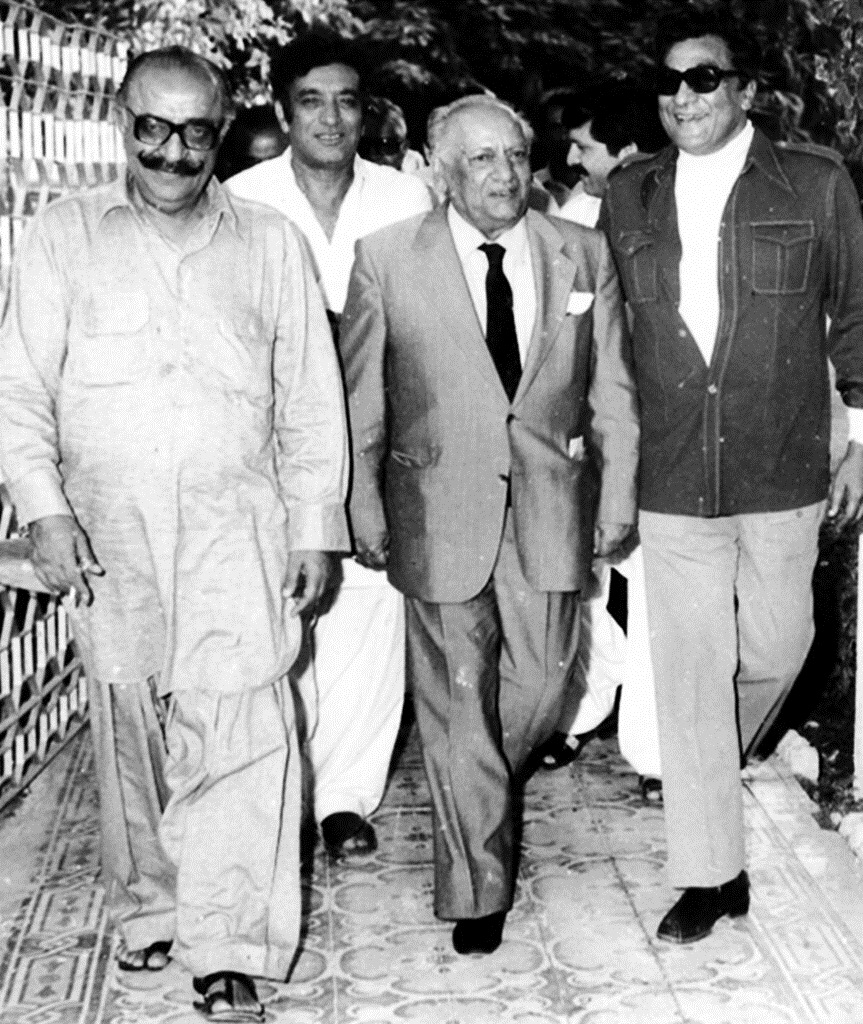

اس زمانے میں دو تین ادبی مافیا تھے کچھ مافیا تو نہیں تھے بس چھوٹی موٹی معافیاں تھیں۔ یہ نوجوانوں کو لوہے کی ٹوپیاں پہنا دیتے تھے تاکہ ان کے سر چھوٹے ہی رہیں اور وہ ان کی مجاوری کرتے رہیں۔ بد قسمتی سے میرا سر ذرا ان کی ٹوپیوں سے بڑا تھا اس لئے ان کی کوئی ٹوپی میرے سر پر فٹ نہیں آتی تھی۔ فیض اور قاسمی صاحب کو بڑے گروپ کا مافیا سمجھا جاتا تھا جبکہ مجھے دونوں کے قریب رہتے ہوئے بھی اس کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک بار جب پاکستان میں چینی ادیبوں کا وفد آیا تو میرے جنرل مینجر نے میری ٖڈیوٹی لگائی کہ میں ٹی وی سٹیشن پر لاہور کے ادیبوں کو ان چینی ادیبوں سے ملنے کا اہتمام کروں۔ میں نے لاہور کے تقریباً سارے بڑے ادیبوں کو مدعو کیا جن میں احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، انتظار حسین، اشفاق احمد، منیر نیازی منو بھائی اور بہت سے اور ادیب شامل تھے

مجھے ہر ادیب ٓشاعر کا تعارف کروانا تھا چنانچہ میں نے باری باری سب کی شخصیت اور ان کے ادبی کارناموں کا ذکر کیا، فیض صاحب کے تعارف میں باقی باتوں کے علاوہ میں نے ان کے لینن پرائز کا ذکر بھی کیا، اس کے بعد قاسمی صاحب کے تعارف میں کہا کہ قاسمی صاحب بھی ایک ایسے ہی شاعر اور ادیب ہیں جو فیض صاحب کے ہم پلہ ہیں۔ جب سب کا تعارف ختم ہو گیا اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو فیض صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور کہا ’اس نوجوان نے ہم سب کا تعارف تو کروا دیا ہے مگر اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لئے میں اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں‘۔ انہوں نے میرا بہت خوبصورت تعارف کروایا۔ جونہی یہ محفل ختم ہوئی قاسمی صاحب غصے میں میر ی طرف آئے اور کہا ’فوراً گاڑی منگوائیں اور مجھے واپس میرے دفتر بھجوائیں‘ میں حیران پریشان کہ قاسمی صاحب اس قدر غصے میں کیوں ہیں، میں نے کہا ’قاسمی صاحب کیا ہوا، کچھ بتائیں تو سہی‘ کہنے لگے ’آپ نے میرے پرائز کا ذکر نہیں کیا‘۔ میں نے کہا ’کون سا پرائز؟‘ انہوں نے کہا، ’آدم جی پرائز‘ میں نے کہا ’سر یہ باہر کے لوگ ہیں، ان کو لینن پرائز کا پتہ ہے آدم جی پرائز کا نہیں‘۔ ’قاسمی صاحب اس دن کے بعد مجھ سے ساری عمر کے لیے ناراض ہو گئے، میں دوسرے دن ان کے دفتر ان کو منانے بھی گیا لیکن انہوں نے سرے سے مجھے ملنے سے انکار کر دیا، اور پھر مرتے دم تک مجھ سے بات نہ کی۔ انہیں شاید یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں فیض صاحب کے گروپ میں شامل ہو چکا ہوں۔ مجھے بہت بعد میں یہ احساس ہوا کہ قاسمی صاحب کی ناراضگی بھی جائز تھی، لینن پرائز تو ایک غیر ملکی پرائز تھا اور آدم جی پرائز جیسا بھی تھا ہمارے ملک کا پرائز تھا اور وہ فیض صاحب کو نہیں قاسمی صاحب کو ملا تھا۔ ویسے تو کوئی بھی ایوارڈ یا پرائز شاعر کو چھوٹا بڑا نہیں بناتا۔ غالب اور ذوق دونوں ہی دربار میں افسرالشعرا کے منصب پر فائز رہے لیکن دونوں کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

کیا خبر ہم سے ملے وہ نہ ملے

فیض صاحب کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے ہوٹل میریٹ میں ان کی سالگرہ منائی گئی، یہ ان کی آخری سالگرہ تھی، سٹیج پر سی ڈی اے کے چیئرمین گردیزی اور منسٹر محبوب الحق بیٹھے تھے، میں نے بھی وہاں فیض صاحب کے لئے کے فیض کے رنگ میں نظم پڑھی۔

کیا خبر ہم سے ملے وہ نہ ملے

رات کے شہر میں مہتاب کی عریانی میں

محمل خواب لئے ہالۂ آغوش لیے

ابر رفتار لئے قامت زرپوش لیے

کیا خبر ہم سے ملے وہ نہ ملے

ماتم گل میں کہیں موسم افسوس لیے

اشک محروم کی دھندلائی ہوئی اوس لیے

کیا خبر صبح سفر ساحل رخصت پہ ملے

چشم بینا سے پرے منزل حیرت پہ ملے

جانیے کون سی مہلت پہ ملے

کیا خبر ہم سے ملے وہ نہ ملے

شہر در شہر ملے ہانپتی تنہائی میں

جشن تعزیر میں یا جلسہ رسوائی میں

جانے کس آن میں کس موج جنوں میں آئے

عکس خورشید لیے شیشہ خوں میں آئے

کیا خبر ہم سے ملے

ہر رگ جاں میں تڑپتے ہوئے دم لیتے ہوئے

تختہ دار کی بانہوں میں جنم لیتے ہوئے

محفل ختم ہوئی تو فیض صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میری نظم کی تعریف کی تو میں نے ہنس کر کہا ’فیض صاحب لکھ تو ہم بھی اس طرح سکتے تھے لیکن ہم نے کہا آپ ہی لکھتے رہیں‘۔ فیض صاحب نے ہلکا سا سگریٹ کا کش لیا اور مسکراتے ہوئے اپنا تکیہ کلام دہرایا۔ ’بھئی کیا بکتے ہو،

آسکر وائلڈ کی کہانی ’ہیپی پرنس‘ میں ایک خوش و خرم شہزادے کا مجسمہ شہر کے وسط میں ایک بلندی پر نصب ہے۔ شہزادہ اپنے قدموں میں رینگتی ہوئی غربت زدہ خلقت کو دیکھ کر غمزدہ ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ شہزادے کا تاج سونے کے پتوں سے بنا ہے اور اس کی آنکھوں میں ہیرے جڑے ہیں۔ ایک دن ایک ابابیل اس کے قدموں میں کچھ دیر کے لئے ٹھہرتی ہے تو شہزادہ اس سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے۔ ابابیل اس کی پیام بر بن جاتی ہے۔ شہزادہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے تاج اور اس کی آنکھوں کے ہیرے جواہر نکال نکال کر غمزدہ اور غریب لوگوں تک پہنچاتی رہے۔ فیض صاحب وہ شہزادہ ہیں اور ابابیل ان کی شاعری ہے جس کے ذریعے وہ ’دل ریزہ ریزہ اور تن داغ داغ‘ لٹاتے رہتے ہیں۔ شاعری کا ایک وصف درد آشنائی اور مسیحائی بھی ہے، شاعری ہمارے زخم مندمل کرتی ہے، ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی رہتی ہے۔ فیض صاحب میں میر اور غالب جیسی تہہ داری نہ سہی لیکن ان کے پاس ایک ایسا حلاوت بھرا لہجہ ہے جو صحراؤں میں باد نسیم کے جھونکے کی طرح چلتا ہے، ایسے جیسے کسی نے دکھ اور اداسی بھری شام میں کوئی پیار کی بات کہہ دی ہو۔

2021

میں رات ٹی وی پر خبریں سن رہا ہوں، کسی نوجوان لڑکی کا ایک گھر کے اندر قتل ہو رہا ہے، گارڈ اور پولیس باہر کھڑے ہیں، کسی بچی کا ریپ ہو رہا ہے، بچانے والا کوئی نہیں، چاروں طرف وبا پھیلی ہے، کشمیر کے مسلمانوں کا قتل و غارت جاری ہے، فلسطین پر اسرائیل کے ہوائی حملے ہو رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، بلند عمارتیں گر رہی ہیں، ماؤں سے بچھڑے بچے تڑپ رہے ہیں۔ ، یک دم آسمان مجھ پر آن گرتا ہے، میرے چاروں طرف کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہیں۔ اس گھپ اندھیرے میں جانے کہاں سے ایک مدہم سی روشنی مجھ پر پڑتی ہے اور کوئی مجھ سے کہتا ہے ’ہاں بھئی زندہ ہو؟‘

(ایک طویل مضمون سے چند ورق)

- میرا باس - 02/03/2024

- من رنگ کے سو رنگ - 28/11/2023

- مطلع (ایک مکالمہ) - 22/10/2023

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).