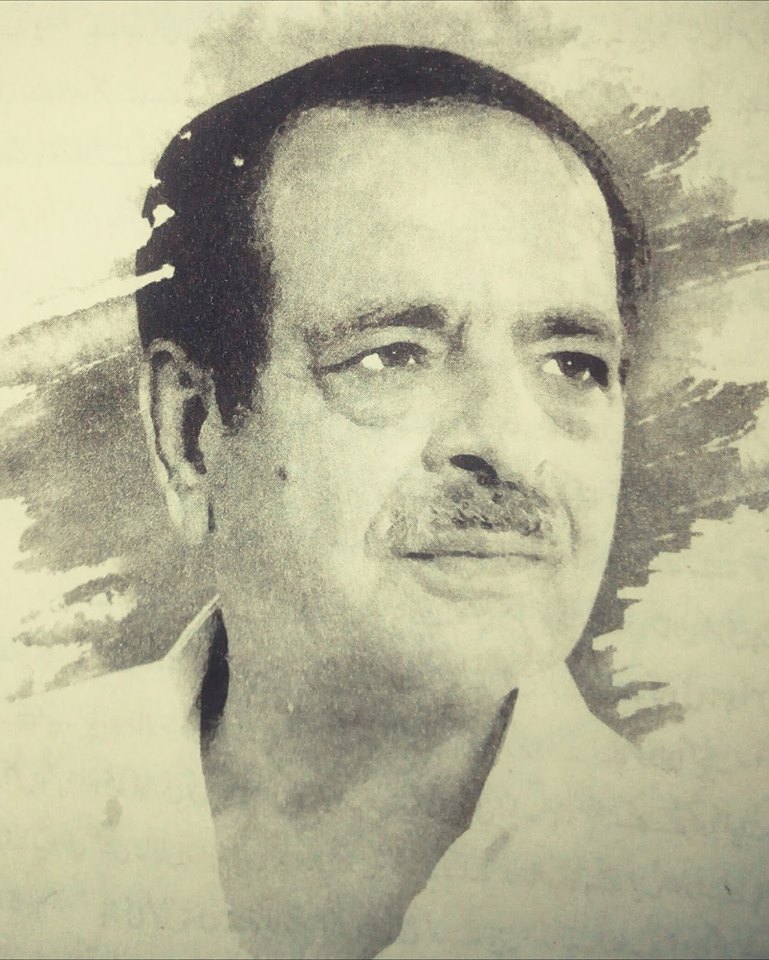

شکیل عادل زادہ: ’’سب رنگ‘‘ کے حوالے سے

وہ شائد بیسویں صدی کی ساتویں دہائی کے آخری سال تھے۔ جب میں نے شکیل عادل زادہ کی تحریر پڑھی تھی۔ وہ بھی اس طرح کہ مکہ مکرمہ، جدہ اور مدینہ منورہ کے Aerial Survey اور Photo Grammetry کے ضمن میں سعودی عرب جانا پڑا۔ مکہ مکرمہ کی فضائی پٹی چھوٹے ہوائی جہاز کے لئے ہی تھی اور شہر سے دور تھی۔

برطانیہ کی ٹیم میں عیسائی بھی تھے اور حدود میں داخل نہ ہو سکتے تھے سو خیمے ہوائی پٹی کے ساتھ ہی لگے تھے۔ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ دشت بھی دشتِ تنہائی بھی۔ کبھی کبھی کوئی بگولہ آ نکلتا اور سفر کرتا ہوا گذر جاتا تب ہوائی جہاز کے پنکھ پھڑپھڑاتے۔ لگتا پرندہ پاؤں بدل رہا ہے۔ وحشتِ دل کچھ اور بڑھ جاتی۔ سونچ گھر کے آنگن تک پہنچتی ضرور تھی لیکن لوٹ آتی تو سوائے سکوت کے کچھ ساتھ نہ لاتی۔ جب چاند سبز چشم ہوجائے تب یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ ہمسفر بھی رہے اور ہمنوائی نہ ہو۔ اسی کو دھوپ چھاؤں کا کھیل کہتے ہیں۔

ایک شام اپنی پرواز مکمل کر کے میں جدہ چلاگیا۔ رسالوں کی دوکان پر کئی پاکستانی میگزین رکھے تھے میں یوں ٹوٹ پڑا گویا پل بھر کی دیر ہوئی تو یہ خواب بھی سراب نہ ہوجائے۔ سپنس، جاسوسی ڈائجسٹ، نیا اُفق، عالمی ڈائجسٹ اور نہ جانے کیا کچھ، اسی میں ’’ سب رنگ‘‘ بھی۔ میں نے سب سمیٹ لئے کہ کوئی تو ہم کلام ہو۔ ہم سخنی ابھی دور تھی۔ اسی میں دیوتا کی صورت محی الدین نواب بھی، فرہاد علی تیمور کی نقاب اوڑھے، الیاس سیتاپوری، ضیاء تسنیم بلگرامی، شوکت صدیقی، فرخ جمال، ایم اے راحت، مرزا امجد بیگ اور کیا کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں سب رنگ کے کچھ ورق اُلٹے تو سندھی ادیب شیخ ایاز سے ملاقات ہوگئی۔ کہانی تھی ’’ ہنس مُکھ‘‘ مگر رُلا گئی۔

پھرنہ جانے اسیری کا وہ لمحہ کہاں سانس روکے کھڑا تھا۔ ’’ بازیگر‘‘ کا شاید ایک صفحہ پڑھا تھا۔ اُس کے بعد تو نہ ’’دامنوں کو خبر تھی نہ آستینوں کو‘‘یہ شاید وہ وقت تھا جب بابر زماں خاں جیل میں تھے اور کرشنا جی کے التفات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ کہانی مجھے شب گزیدہ کر گئی۔ اردلی جب چائے لئے خیمے میں داخل ہوا تو پو پھٹنے کوتھی۔ تمام رات خیمے کا در کھلا رہا۔ شبنم پھول کو چومتی ہے تو یوں کہ گل تازہ کو گلِ تر کردے۔ کمبخت منافق ہوا رات بھر ریت سے یوں اٹکھیلی کرتی رہی کہ مجھے خاک بسرکر گئی۔ بدن ٹوٹ رہا تھا لیکن خیمے میں ایک مانوس خوشبو سی تھی۔ ایسے لگتا کہ یہ خوشبو نہ جانے کب سے وجود کے نہاں خانے میں سربستہ رہی۔ راز کی طرح، رات کی طرح۔ جو کبھی آفتاب کے آگے بے حجاب نہ ہوئی۔

کمبخت فراق تپیدہ سورج، سارا دن شب کے تعاقب میں رہا لیکن وہ البیلی روشنی کے شہزادے کی رہگذر پر بال کھولے بیٹھ گئی۔ جب وہ مغرب میں ڈوبا تب یہ چاندنی کی رِدا سر پہ ڈالے نکل آئی۔ خوشبو تو بس خوشبو ہوتی ہے۔ پھیلتی ہے تو سمت و جہت سے ماورا ہوتی ہے۔ ہر سو ہر جہت، سمٹتی ہے تو خود میں اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے۔ پھراس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا ’’ کورا’‘ ! اردلی مجھے حیرت سے تکتا رہ گیا۔ میرا سر، چہرہ، پلکیں، بدن، سب خاک میں اٹا تھا۔ پھر اُس نے مجھے آواز دی

’’ سر جی’‘

میں چونکا، اُس نے پوچھا

’’ آپ ٹھیک تو ہیں ؟’‘

’’ ہاں’‘

’’ رات آپ نے شاید اپنا خیمہ بند نہیں کیا۔’‘

’’ ہوں’‘

جب تک میں نہا لیتا اُس نے میرا خیمہ صاف کر دیا۔ لیکن خوشبو ویسی ہی تھی۔ تب مجھے لگا خوشبو تو ایک احساس ہے وہ تو وجود میں بسی رہتی ہے۔ سِمت اور جہت کا تعین تو خوشبو کو اسیر کرنا ہے۔ بھلا خوشبو اور روشنی کو کوئی قید کرسکا ہے ! جس کو زندانِ بدن نہ قید کرسکا ہو بھلا اُسے طوق و سلاسل کیا۔

اُس دن میں نے معمول سے زیادہ فلائنگ کی۔ Navigator نے کہا ’’ سر ہمارے کیمرہ فلم ختم ہو رہے ہیں‘‘

’’ کیوں’‘

’’ سر! آج بہت Run لیا ہے۔’‘

میں نے فلائٹ کو گھما کر کمان معاون پائلٹ کے سپرد کردی اور بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ واپسی کے بعد میں نے پھر ’’ سب رنگ’‘ نکالا، چاہا کہ آگے پڑھوں لیکن لگتا تھا سامنے لفظ نہیں ہیں، بے جان لاشیں پڑی ہیں۔ گویا ’’پھر اُس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی‘‘۔

میں کوئی 40 مہینے کام میں مصروف رہا اور اس دوران دس مرتبہ ہندوستان آیا۔ بمبئی سے گذرتا تو لگتا کہیں قریب میں بالے ہے، مارٹی ہے، کہیں لگتا بٹھل ہے۔ حیدرآباد کی گلیاں تو میری اپنی ہیں، کہیں خلاؤں میں خانم کا سراپا دکھائی دے جاتا۔ وہی سوگوار آنکھیں وہی جھکی ہوئی پلکوں کی چلمن اور خود پسِ چلمن۔ میرا خیال ہے کہ ان چالیس مہینوں مشکل سے کوئی چھ ’’سب رنگ’‘ شائع ہوئے ہوں گے لیکن سرورق پر ماہنامہ ضرور لکھا ہوتا اور اداریہ میں کوئی نہ کوئی عُذر بہرحال سب رنگ کا لازمہ تھا لیکن اس کے باوجود ساری خطائیں خود بخود معاف۔

بٹوارے کے بعد کس نے کیا کھویا کس نے کیا پایا یہ الگ موضوع ہے۔ نہ میں سیاستداں ہوں نہ مجھے اس سے کبھی کوئی غرض رہی۔ ہم تو ہمیشہ کھونے والوں ہی میں رہے ہیں لیکن پانے والوں نے کیا کچھ پالیا یہ سودوزیاں اب بے سود ہے۔ شکیل عادل زادہ کے فن اور شخصیت پر پاکستان نے کتنا کام کیا ؟ کیا کچھ لکھا گیا، فن پر ناقدوں نے کیا رائے قائم کی یہ سب میری نظر میں نہیں ہے۔ کتابیں بھی مشکل ہی سے ملتی ہیں۔ اور یوں بھی آدمی کی دسترس میں تقریر و تحریر کے ابلاغیہ حُسن کا بہ یک رُخ یکجا ہونا خاصہ دشوار ہوتا ہے۔ میں تو یوں بھی ہنر بے ہنری میں یکتا ئے روزگار ہوں۔ اس لئے شکیل عادل زادہ پر دوچار جملے بھی لکھنا شاید میرے بس میں نہیں ہے۔ شکیل عادل زادہ جو محبتوں سے اسیر کرے اور بے رُخی سے پروانۂ رہائی جاری کردے۔ اس کی محبتیں سمندر سمندر جس کے آگے نسرینِ ناز آفریں، عذرائے گل عذار، نسترنِ غنچہ دہن، سمن پیرہن، لالہ رُخسار، شیشہ اندام ہیچ ہوں۔

ایسا سفاک جو محبت سے زخم لگائے اور اجنبیت میں وہ تاثیر مسیحائی رکھے کہ اس کے قلم کا لمس اندمال کے سارے سامان بہم پہنچائے۔ شکیل عادل زادہ تو دلِ سرکش کا دوسرا نام ہے لیکن اسی دلِ خانہ خراب سے تو زندگی کا رنگ ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ دراصل صرف ایک ادیب ہوتے تو شایداتنے قیمتی نہ ہوتے ان کی تحریروں کے پیچھے تو کتاب زاروں کی تہذیب اور فکری رزم گاہوں کا تمدن ہے۔ ان کے وجود کی فضاء مصنوعاتی نہیں بلکہ تو فیقی ہے اس لئے بیرونی زبوں حالیوں میں بھی ہمیشہ نہال و بحال رہتی ہے۔ اور یہی اُن کے افکار کی آراستگی کے باوجود انفرادیت کے ادراک سے مکمل آراستہ ہے۔ تخلیق اور پھر حُسن کو کمال تک پہنچانے کے لئے کتنا خونِ جگر درکار ہے یہ ہنوز قرار نہیں پاسکا، اس لئے بھی کہ اندر کا فنکار جس کمال حُسن پر ہے وہ تخلیق میں بھی اُسی کمالِ حُسن کا متقاضی ہے۔ شکیل عادل زادہ کی کہانی کا بدن کرنوں سے تراشیدہ ہے اور اس پہلوی بدن کو جہاں کرن چھو لیتی ہے اندر سے رنگ اُچھال دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بازیگر کے ہر کردار کو شکیل عادل زادہ نے نہایت احتیاط سے تراشا ہے۔ اور پھر اس بتِ طناز کو میں نے تراشا، میں نے پرستش کی اور میں نے توڑدیا والی بات بھی نہیں ہے اس صنم خانے کا ہر پیکر صرف اپنی تراش کی وجہ سے محو کلام ہوتا تب بھی یہ آذری، ایک کمال تھی لیکن انہوں نے ہر کردار کو تراشنے سے پہلے اُس کے خمیرکو پرکھا ہے پھر تراشنے کے دوران جتنے زخم مجسمہ کے بدن پر آئے کچھ اس سے سواء ان کی ہتھیلیوں پر بھی آئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کہانی کے مرکزی کردار ’’ کورا‘‘ کو انہوں نے کیسے تراشا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھپی ہوئی کورا پل بھر سے بھی کچھ کم میں اپنی چھبی دکھا کر پھر اُسی چٹان میں چھپ گئی ہو۔ اُس کا بدن تو ازل سے تھا۔ اس ایک پل میں شکیل عادل زادہ نے چٹان کے فاضل حصوں کو تراش دیا اور کورا وجود کے نہاں خانوں میں چھپ گئی۔

اس تہہ در تہہ نہاں خانہ کے اطراف ان گنت پہرے بھی ہیں۔ شکیل کے پاس اس طلسم کدے کا حرف خفی بھی ہے۔ لیکن جس طرح عذاب و ثواب کے فلسفے انسان کو بکھیردیتے ہیں۔ اسی طرح ہجر و وصل کے فلسفے نے شکیل عادل زادہ کے ہر قاری کو سحر میں اسیر رکھا۔ یہ بات درست ہیکہ سرشارئ وصل ایک کیف ہے اور بدن ایک خوب وسیلہ تو ہے لیکن کیفِ سرشارئ وصل کو صرف بدن کہنا دراصل توہینِ وصل ہے۔ ہجر اگر آرزوئے وصال ہے تو اس کی تپش سب کچھ جلاکر بھی ذوق سوختنی کو نہ صرف باقی رکھتی ہے بلکہ فزوں تر کردیتی ہے۔ ممکن ہے اس نظریہ سے اتفاق نہ ہو اس لئے کہ یہ واردات اور اس کا تجربہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔

سن دو ہزار چار میرے لئے ایک سخت آزمائشی سال تھا۔ میری بیوی دُنیا سے گذر گئی جس نے تحیرکی لذت سے آشنا کیا تھا وہ تنہائی سے بھی روشناس کروا گئی۔ خوشبو ہواؤں میں بکھرجاتی ہے تو زندگی کو دشت دشت کرجاتی ہے۔ بے مکانی تو میراث آدمیت ہے۔ ہاتھ تھامنے کی خواہش اور ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ آکر چھوٹ جائے تو تمام عمر ہتھیلی میں سنسناتا ہے۔ پاکستان سے نصیرؔ ترابی برابر فون کرتے رہے۔ کبھی دلاسہ نہیں دیا۔ صبر کی تلقین نہیں کی۔ وہ جانتے ہیں کہ صبر کی تلقین کبھی کبھی شقاوت ہو جاتی ہے۔ سرکشوں میں دلاسے کا شعار کچھ اور ڈھنگ سے ہے۔

ادب میں سرکشوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ گذشتہ صدی اور اس صدی میں پریم چند، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چندر، بیدی، جوش ملیح آبادی، فراق ؔ، اخترشیرانی، مجازؔ، نظام رامپوری، احمد ندیم قاسمی، فیض ؔ، افتخار عارف، نصیرترابی، جون ایلیا، شکیل عادل زادہ، ناصر بغدادی، مشتاق احمد یوسفی، غرض ایک طویل فہرست ہے جن کی سرکشی میں ایک دوسرے ہی کا نہیں بہت سارے انسانوں کے دل کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ نصیر ترابی کا فون آیا ’’ کچھ دنوں کے لئے یہاں چلے آؤ‘‘ وہ میرے خالہ زاد بھی ہیں، میرے ہم عمر بھی۔

صرف تارِ نفس کھینچنے میں کچھ پہلے ہو گئے۔ میں پاکستان پہنچ گیا۔ وہ مجھے کئی جگہ لے گئے۔ کوئی شام جمیل جالبی کے ساتھ گذری، کوئی دوپہر فرمان فتح پوری کے پاس، مشتاق احمد یوسفی کے پاس کئی گھنٹے لگ گئے، پیرزادہ قاسم نے یونیورسٹی میں اپنے احباب کو جمع کر لیا۔ افتخار عارف اکیڈیمی آف لیٹرز سے وابستہ تھے۔ اسلام آباد سے وہ آ گئے تو ایک شام وہاں گذرگئی، امجد اسلام امجد نے لاہور آنے کے لئے کہا، میں جا نہیں پایا۔ مہدی حسن کی عیادت کے لئے گیا وہ اُٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پشت تکیوں سے لگا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد لڑکے سے کہا ’’ ہارمونیم لاؤ‘‘ سب حیرت سے انھیں دیکھنے لگے۔ فنکار اپنی زندگی کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ سرکشی بدن کو مات دے گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ کچھ دیر اپنے آپ میں مگن رہے۔ پھر وہی غزل، وہی لے، وہی آواز

رنجش ہی سہی دِل کو دُکھانے کے لئے آ

آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لئے آ

لگتا تھا گلاب کا کانٹا بلبل کے سینے میں چبھ کر سُرخی سینچ رہا ہے۔ میری آنکھ بھر آئی۔ سرکشی کس کس کو سینچ رہی ہے۔ میرے اندر کسی نے سرگوشی کی ’’ کورا‘‘ میں نے آنسو ضبط کرلیے۔

اُسی شام میں نے نصیر ترابی سے کہا ’’ میں ایک شخص سے ملنا چاہتا ہوں، ملوا دو‘‘ انہوں نے پوچھا ’’کس سے‘‘ میں نے کہا ’’ نام تو اُس کا شکیل عادل زادہ ہے لیکن میں اُسے شکیل حرام زادہ کہتا ہوں۔‘‘ انہوں نے کہا ’’ایسا کیوں؟‘‘ میں نے کہا ’’ہے کوئی وجہ۔ اُسی سے کہوں گا۔’‘ پھر بڑی تک باتیں ہوتی رہیں، مرادآباد، امروہہ، ملک کی تقسیم، 1947، 1957، رئیس امروہی، شکیل کے والد، ادبی ذوق، عالمی ڈائجسٹ، شکیل عادل زادہ، جون ایلیا، پندار، غیرت مندی، پھر ’’ سرکشی‘‘۔ کافی کی تلخی اور سگریٹ کا دہواں۔ جانے کتنا کچھ۔ کیا کچھ۔ رات ڈھل گئی۔

میں اپنی واپسی کا ٹکٹ کنفرم کرواکر لوٹ رہا تھا۔ نصیرترابی ایک مصروف شاہراہ پر پارکنگ کی تلاش میں تھے۔ کوئی 45 منٹ بعد جگہ ملی پھر کوئی ایک کیلو میٹر لوٹ کر پیدل آئے۔ ایک عمارت کی چوتھی منزل پر پبلیکیشنزکا دفتر تھااس میں داخل ہوئے۔ ایک شخص والہانہ استقبال کے لئے لپکا’’ ترابی صاحب آپ ! آئیے آئیے، بہت زمانہ بعد دیدار ہوا، تشریف رکھئے’‘ نصیر نے پوچھا ’’ شکیل ہیں ؟‘‘ اس نے کہا ‘’بس آتے ہی ہوں گے ابھی فون آیا تھا۔’‘ کچھ دیر بعد شکیل عادل زادہ آئے۔ نصیرترابی سے والہانہ معانقہ کیا۔ نصیرترابی نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا ‘’ان سے ملو، یہ میرے چھوٹے بھائی علامہ اعجاز فرخ ہیں، حیدرآباد دکن سے آئے ہیں اور تمہیں شکیل حرام زادہ کہتے ہیں‘‘ نصیرترابی بڑا سفاک اور ظالم آدمی ہے لیکن مجھے اتنی سفاکی کی اُمید نہیں تھی۔

شکیل میرے گلے لگ گئے۔ کہنے لگے ‘’ٹھیک ہی تو کہتے ہیں اور جب علامہ صاحب نے کہ دیا تو کہ دیا، ایسے بھی کون کہتا ہے۔’‘ نصیر ترابی نے کہا ‘’اب کہو، تم کہہ رہے تھے کہ اِنہی سے کہو گے’‘ میں ادھر چپ کہ ٹک ٹک دیدم، دم نہ کشیدم۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا۔ تبت، بدھ راہب، ابا جان، کورا، بابر، ہندوستان، گیا، بٹھل، کرشنا جی، پاڑے، بمبئی، حیدرآباد، نواب، ہیرے، خانم، بالے، مارٹی۔ گنگوتری بہتی رہی، کہیں سبک خرامی، کہیں تیزروی کے ساتھ جانے کتنی دیر گذر گئی۔ ندی کے بہاؤ میں خبر ہی نہ ہوئی کہ دو گھنٹے سے زیادہ گذر گئے۔ لیکن پیاس لگی تھی۔

میں رُکا۔ شکیل عادل زادہ اُٹھے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ جانے کتنے دیر گذر گئی۔ کتنا زمانہ گذرگیا شاید ایک صدی، شائد کئی صدیاں۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی کہ گویا ہوا بھی سانس لینا بھول گئی ہو۔ دفتر کے لوگ جو نہ جانے کب سے کھڑے سُن رہے تھے آہستہ قدم لوٹ گئے۔ نصیر ترابی نے کہا ‘’تم کچھ پوچھنا چاہتے تھے’‘ شکیل عادل زادہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ‘’نہیں! اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے۔’‘ لوٹتے وقت نصیر ترابی نے مجھ سے پوچھا ‘’تم کیا پوچھنا چاہتے تھے۔’‘ میں نے اُن کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر صرف اتنا کہا ‘’اوہ! اچھا’‘ وہ شاعر ہیں جانے اُنھیں کیا نظر آیا پھر خود ہی کہا ‘’اچھا کیا! جو نہاں خانوں میں ردا پوش ہو اُسے بے ردا کرنا اچھا نہیں ہوتا۔’‘ جانے وہ یہ کیوں کہہ گئے۔ میں تو نہ نصیرترابی کو سمجھ پایا نہ شکیل عادل زادہ کو۔ نہ اپنے آپ کو۔ اس لئے کہ :

شب وعدہ کہہ گئی ہے شب غم دراز رکھنا

اسے میں بھی راز رکھوں اسے تو بھی راز رکھنا

- پروین شاکر ۔۔۔ حصار رنگ میں - 26/08/2020

- شکیل عادل زادہ: ’’سب رنگ‘‘ کے حوالے سے - 25/08/2020

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).