ذوقی : دوستوئیفسکی کا احمق، جسے میں نہیں جانتا

’being‘ in ’nothingness‘

ہاں اور نہیں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ میرا راستہ ہے۔

دوستوئیفسکی کا احمق اپنے مزاحیہ ماڈل، ڈان کیخوٹے سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیخوٹے کے کردار میں رومان اور مذہب کی پرانی شکلوں کا عکس ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے۔ دو ستوفسکی کا احمق میشکن ایک اچھا آدمی ہے۔ مگر وہ مسکین اور بیوقوف ہے۔ رومی کے مطابق، انسانی نجات کے لئے، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت لازمی ہے۔

میں محبت کرنے چلا، اس وقت تک میں دوستوئیفسکی کے کردار احمق میں تبدیل ہو چکا تھا۔

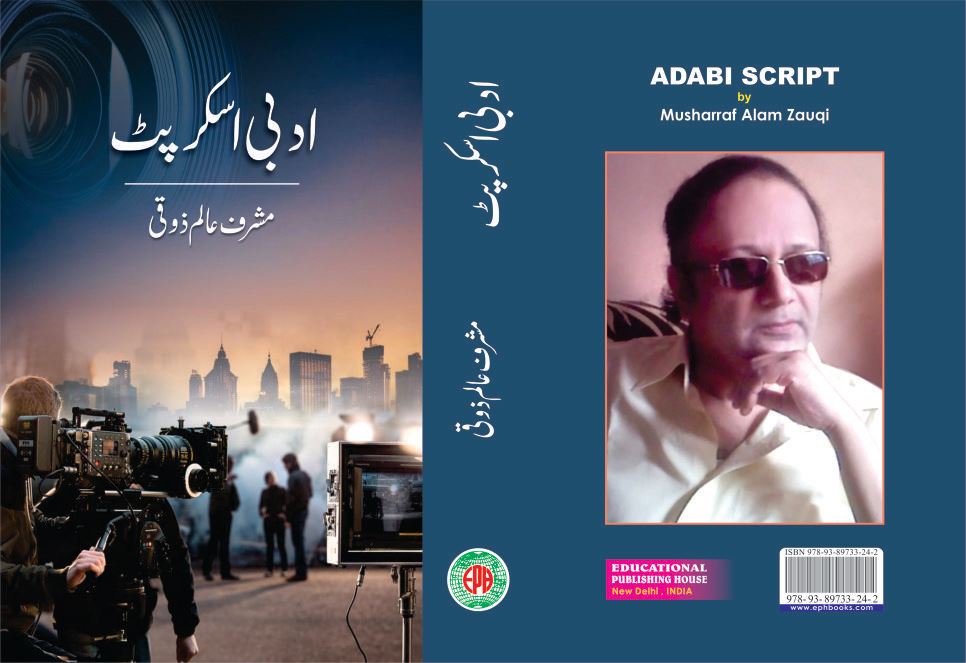

میری شروعات ایک جدید ادیب یا افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ یہ 1980 ءکے آس پاس کا زمانہ تھا جب علامتی اور تجریدی افسانے تحریر ہو رہے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں بھی اس سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ کچھ وقت گزارنے کے ساتھ جب میں نے لینن اور مارکس کے فلسفے کو پڑھنا شروع کیا تو میری شناخت ایک ترقی پسند افسانہ نگار کے طور پر بنتی چلی گئی۔ دس سے لے کر پندرہ برس تک ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہا۔ لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ترقی پسند ادیب اپنے وقت میں جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، ان میں ترقی پسند تحریک کا پروپیگنڈا زیادہ شامل ہے۔

کہانی بڑے نظریہ کا احاطہ نہیں کر پا رہی ہے۔ ایسی کہانیاں تقسیم، فسادات، تہذیبی ناستلجیا (Nostalgia) سے آگے کی فکر کا احاطہ کرنے میں ناکام تھیں۔ 1980ء کے بعد دنیا بہت حد تک بدل چکی تھی۔ نیا نظام سامنے تھا۔ تقسیم کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ نئی تحریکیں سامنے آ رہی تھیں۔ اور دنیا آہستہ آہستہ Globalisation کا شکار ہو گئی تھی۔ جاگیر دارانہ نظام ختم ہو چکا تھا۔ نئی دنیا نے نئے مسائل آٹھانے شروع کر دیے تھے۔ جو مغرب میں لکھا جا رہا تھا ہم اس سے کافی پیچھے چل رہے تھے۔

قراة العین حیدر تک، اقدار اور تہذیبی ناستلجیا کے موضوعات سے آگے نکلنے کو تیار نہیں تھیں۔ انتظار حسین اساطیری کہانیاں، دیومالائی داستانیں، قصے، حکایتوں کے اندر افسانے کو دریافت کر رہے تھے۔ لیکن نئی دنیا پر ان میں سے کسی بھی ادیب کی نظر نہیں تھی۔ ترقی پسند ی 1960 ءکے آس پاس گم ہو چکی تھی۔ 1980 ءکے آس پاس جدیدیت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ اب ادب کا کام نئے راستوں کو تلاش کرنا تھا۔ 2020 تک دہشت گردی دنیا کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ میں رقص میں تھا۔ وی ار دی ہولو مین۔ ہم کھوکھلے لوگ ہیں۔ کھوکھلے اور شکست خوردہ۔ مگر انسان عظیم ہے۔

میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جستجو

تنہائی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تنہائی میری سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ میں تنہا ہوتا ہوں اور اپنی دنیا کا سکندر اعظم بن جاتا ہوں۔ جو بس اس خیال سے پیدا ہوا ہے کہ اسے ساری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ بند کمرہ۔ آنکھوں میں چھائی ہوئی دھند۔ میری میز۔ میری جانی پہچانی کرسی۔ شیلف میں سجی کتابیں۔ جب بھی گھبراتا ہوں ’پریشان ہوتا ہوں‘ کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ کمرہ بند کر لیتا ہوں۔ آنکھوں میں آہستہ آہستہ دھند کے اترنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔

یہ دھند کی وادیاں در اصل میری سلطنت ہیں۔ دھند کی ان وادیوں میں اچانک ہزاروں قمقموں کے برابر روشنی پھیل جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ’میں ہوا کے رتھ پر سوار ہوں۔ بس اڑتا جاتا ہوں۔ خوش رنگ مناظر حیرت سے اپنے آقا کی نہ ختم ہونے والی اڑان دیکھ رہے ہیں۔ خوش رنگ مناظر اور آقا! لیکن یہ سارے گل بوٹے میرے ہیں۔ یہ منظر میرے دم سے خوش رنگ ہیں اور میرے وجود کی خوشبوسے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔

میں ایک لمحے کو ٹھہرتا ہوں۔ آنکھوں میں جلتے ہوئے چراغ کانپ رہے ہیں۔

کیا ہوا؟

کچھ نہیں۔

موسم کا مزاج بدل رہا ہے۔ ہوا تیز ہے۔ ممبئی میں بارش نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ کورونا نے کتنے زخم دیے۔ میں کبھی نہیں گھبرایا۔ گھبراتا کیسے۔ یاد ہے۔ ہم چھوٹے تھے۔ تین بھائی، تین بہن۔ ابا سارے بچوں کو گھیر کر کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان کہانیوں میں داستان امیر حمزہ سے لے کر ملفوظات خواجگان چشت، رامائن، مہابھارت، ورڈس ورتھ سے غالب اور طلسم ہوش ربا سے دمیجک ماونٹین تک اور سراج انور کی کالی دنیا سے لے کر ہومی جہانگیر بھابھا جیسے سائنسدانوں کی کہانیاں یا آپ بیتی بھی ہوتی ’جنہیں سنتا‘ سناتا ہوا میں کب اپنی سلطنت کا امیر بن بیٹھا ’یاد نہیں۔

بچپن میں کھیل مجھے کبھی راس نہیں آئے۔ ہر کھیل میں ہار جاتا تھا۔ یاد ہے اس رات ابا خواجہ بابا (حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری) کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب انہیں خواجہ عثمان ہارونی کی پابوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ وہ خواجہ کو لے کر بدخشاں میں آئے۔ ایک بزرگ سے ملے‘ جس کی عمر سو سال سے بھی زیادہ تھی۔ وہ خدا کی یاد میں زندگی کے باقی ماندہ دن گزار رہا تھا لیکن اس کا ایک پاؤں نہ تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اک بار نفسانی خواہش کی خاطر اس نے جھونپڑی سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ آواز آئی کہ لے ’آج تو اپنے اقرار سے پھر گیا۔ ہیبت طاری ہوئی۔ چھری پاس پڑی تھی۔ اس نے چھری اٹھائی۔ آنکھیں بند کیں۔ پاؤں کاٹ ڈالا اور باہر پھینک دیا۔

ابا کہانی سنا چکے تھے۔ مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ میں کمرے میں آیا۔ دھند کے بننے اور پھیلنے کا سلسلہ شاید یہیں سے شروع ہوا۔

میں نے آنکھیں بند کیں۔ میں ہوں۔ ۔ ۔ میں ہوں۔ ۔ ۔

میں مشرف عالم ذوقی۔ ۔ ۔ میں ہوں۔ ۔ ۔

آواز آئی۔ لیکن تم کہاں ہو۔ تم تو کہیں بھی نہیں ہو۔ تم تو معمولی سے معمولی کھیل میں بھی ہار جاتے ہو۔ ۔ ۔

جی پر لرزہ طاری تھا۔ ۔ ۔ میں ہوں۔ ۔ ۔ میں ہوں

میں اب نہیں ہاروں گا ’میں اب صرف جیتوں گا‘ میں نے کھلونے اٹھائے۔ باہر پھینک دیے۔ کھیل سے توبہ کرلی۔ قلم اٹھایا۔ آنکھوں سے لگایا۔ اب صرف جیتوں گا۔ ۔ ۔ صرف جیتوں گا۔

تنہائی سے یہ میری پہلی خودکلامی تھی جس نے مجھ میں جینے کا الکھ جگایا۔ ۔ ۔ مدتوں بعد پروفیسر ایس کی عجیب داستان لکھتے ہوئے یہ خود کلامی مجھ پر سوار تھی ’جسے پروفیسر ایس کے کردار میں ڈھالتے ہوئے اور تین مونو لاگ کی شکل میں پیش کرتے ہوئے ایک عجیب سی تخلیقی سرشاری میرے وجود پر حاوی رہی۔ ۔ ۔

تنہائی اور قلم۔ مجھے میرے جینے کا سہارا مل گیا تھا۔ میں اپنی تنہائیوں کو قصے جمع کرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے نوٹس تیار کرتا۔ پھر ان قصوں کو لکھ ڈالتا۔ یہاں تک کہ میری کہانیاں رسائل میں شائع ہونے لگیں۔ زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ بھی کہ غرور کسی بھی تخلیق کار کے لیے موت سے کم نہیں۔ مجھے یاد ہے ’اسکول سے کالج تک میں اپنے‘ ہونے ’کے نشہ میں گم تھا۔ مجھے اپنی خوبصورتی اپنے خوبصورت چہرے اپنی بلا کی ذہین آنکھوں پر غرور تھا۔

بچپن میں اکثر یہ مکالمہ دوسروں سے سننے کو ملا کہ مشرف جیسی آنکھیں تو صدیوں میں کسی کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بس یہ نشہ بڑھتا گیا۔ اپنے آپ سے محبت کا یہ نشہ اتنا گہرا تھا کہ میں کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ مگر آہ اسی غرور نے مجھے انسان بنانے کا بھی کام کیا۔ مجھے اپنے الجھے الجھے گیسو پسند تھے۔ دہلی آنے کے بعد سر سے بال کم ہوتے گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ناز نہیں‘ بلکہ غرور تھا۔ خدا نے ان آنکھوں کو کمزور کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ چشمہ میری آنکھوں پر آ گیا۔

میری خود کلامی کا دوسرا دور تھا۔

خودپسندی کے صحرا سے باہر نکل آو

ہوں؟

یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔

کردے ’بلا سے۔

تمہارے اندر کا تخلیق کار مرجائے گا۔

میرے اندر کا تخلیق کار۔ میں کانپ رہا تھا۔ یہ مرجائے گا تو میں۔ ۔ ۔ میں زندہ کب رہوں گا؟ سوال نے پھر سر نکالا۔ دہلی کی بھیڑ بھری سڑکوں پر کون تم سے چھوٹا ہے؟ یہاں پرائم منسٹر رہتے ہیں۔ کوئی بھی پتھر چلا کر دیکھو ’کسی گیان پیٹھ انعام یافتہ یا پھر کسی بڑے آدمی کے گھر گرے گا۔

’تو۔ ۔ ۔ ؟‘

آدمی بن جاؤ۔ اب بھی وقت ہے۔ سب تمہارے جیسے ہیں۔ بڑا پیڑ ’بوڑھا ہو کر جھک جاتا ہے۔ ہر بڑے آدمی کے اندر ایک خاکساری ہوتی ہے۔ اور میاں تم تو خاکساری کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔

لیکن میں مغرور کہاں ہوں۔ ؟

ہو کیسے نہیں۔ تنہائی کا سانپ ڈس رہا تھا۔ بال اڑ گئے۔ آنکھیں کمزور ہوگئیں۔ مگر غرور کا دامن نہیں چھوڑا۔ لکھنا چاہتے ہو نا ’تو لکھو۔ اپنے ادب کو پھیلاؤ۔ اردو سے ہندی کی طرف بڑھو۔ پہلا قدم پھر اس کے بعد دوسرا قدم بڑھاؤ۔ دوسری زبانوں کی طرف۔ مگر خبردار‘ غرور اور انا کا بوجھ کچھ تو کم کردو یار۔

میں نے اپنا جائزہ لیا۔ دھند بڑھ گئی تھی۔ دھند میں قمقمے روشن تھے اور تیز روشنی میں ’میں اپنے سہمے ہوئے ہمزاد کو پہچان سکتا تھا۔

تم دوسروں سے مختلف ہو۔ مختلف ہونا برا نہیں ہے۔ بس ذرا اس خود پسندی کے نشہ سے دور نکل آو۔ پھر دیکھو۔ یہ ساری دنیا تمہاری ہے۔ تمہاری ہے۔

یہ سچ ہے کہ دہلی آنے کے بعد ایک نئے ذوقی کا جنم ہوا تھا۔ جو سب سے ہنستا ملتا تھا۔ مسکراتا تھا۔ جو محفلوں میں اینگری ینگ مین تو مشہور تھا لیکن جس سے ملنے والے یہ کہنے سے نہیں گھبراتے کہ یار تم سے پہلے ملتے ہوئے گھبراتا تھا۔ سوچتا تھا ’کہیں تم ٹھیک سے بات نہ کرو تو۔ ۔ ۔ میں اکثر و بیشتر خود سے دریافت کرتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں ایسی رائے کیوں رکھتے تھے۔ ممکن ہے‘ یہ غرور ’یہ انا‘ انہیں میری کہانیوں میں بھی دکھائی دے جاتی ہو۔

مگر سچ یہ ہے کہ میں نے خود کو بدلنا شروع کر دیا تھا اور میری اس تبدیلی میں سب سے بڑا ہاتھ تبسم کا تھا۔ تبسم ’جو شاید میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو نہ میں یہ ادبی مہمات سر کرتا اور نہ ہی ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا۔ اور اب بھی اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں تبسم کے اس قول کو کس قدر پورا کر پایا ہوں۔ کہ پہلے تم اچھے انسان بن جاؤ پھر لوگ تمہیں خود ہی پیار کرنے لگیں گے۔

دھند مجھ پر حاوی تھی۔ تنہائی آہستہ آہستہ مجھے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ محبتیں مجھے خوش آمدید کہہ رہی تھیں اور زندگی کی الجھنیں میرا راستہ روک رہی تھیں۔ لیکن قلم ہر بار میرا ساتھی تھا۔ دوستوں سے بڑھ کر میرے دکھ اور سکھ میں شریک۔ پھر میں سب سے ملنے لگا۔ پھر میں سب سے بچھڑ گیا۔ اٹھارہ برس قبل انعمتہ میری جان ’دو برس کچھ مہینے کی یادیں سونپ کر ہمیشہ کے لیے وداع کی گھاٹیوں میں کھو گئی۔ میں نے ملنا جلنا ترک کر دیا۔

محفلوں، سیمیناروں میں جانا چھوڑ دیا۔ پھر یوں ہوا کہ میں تنہائی کی وحشت کا اسیر ہوگیا۔ بند کمرہ مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ لفٹ میں داخل ہونے سے گھبراتا تھا۔ پلین میں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرین کے ایرکنڈیشنڈ ڈبے میں بند ہونے کا خوف میری جان لے لیتا تھا۔ یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اور اس بیماری کا علاج کسی نفسیاتی معالج‘ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔

کہتے ہیں گابرئیل گارسیا مارخیز اداسی کے سو سال ’لکھنے کے بعد جی بھر کر رویا تھا۔ وہ کردار اس کے اپنے کردار تھے۔ اس کے آس پاس گھومتے ہوئے لوگ اس کے ناول کے کردار بن گئے تھے۔ ۔ موت کا احساس میرے نزدیک تخلیقی سرشاری کا احساس بھی ہے

”تمہارے ہاتھوں پر

ناچتی رہی ہے

ناچتی رہی ہے

یہ دنیا ”

۔ ناظم حکمت

پہلی بار یہ دنیا میرے ہاتھوں پر کب ناچی تھی، یاد نہیں۔

پہلی بار یہ دنیا میرے اشاروں پر کب جھومی تھی، یاد نہیں۔

پہلی بار یہ دنیا میرے اندر کب مسکرائی تھی، یاد نہیں۔

کیوں یاد نہیں۔ میں تو وقت سے ٹوٹے ایک ذراسے لمحے کا بھی حساب رکھاکرتا تھا۔ میں گھر کے ایک ویران سے گوشے میں تنہائیوں کو خط لکھنے والا، میں پر اسرار، خوبصورت رات کی آنکھوں سے نیندیں چرانے والا، میں خاموشی اورسناٹے سے نکلے نغموں کا شیدائی، میں پت جھڑ کے دکھ سمجھنے والا، اور میں موسم بہار اور اس کی راگنی کے الاپ پر مست مست ہوجانے والا۔ ۔ ۔ میں، تصورات کی وادیوں سے کواب چرانے، مجھے حال سے کم اور ماضی سے زیادہ پیار رہا۔ مجھے عالیشان کوٹھیاں راس نہیں آئیں، ہاں، کھنڈرات کی ویرانیوں نے مجھے قدم قدم پہ سحر زدہ کیا۔ سوچتا ہوں، پہلی بار یہ دنیا میرے ہاتھوں پر کب ناچی تھی، کیوں یاد نہیں۔ ؟

بچپن میرے لیے ہر بار ایساتھا، جیسے خواب نئے نئے پیر ہن اتار اور بدل رہے ہیں۔ ہر بار ایک نیا لباس۔ ایک گھر تھا جو کوٹھی کے نام سے مشہور اور باہر کے راستے بچپن کے شرارتی قدموں کے لیے بند۔ ۔ ۔ باہر کی دنیا، اوردنیا کی رنگینیاں تصور کی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ انتہائی کم عمری میں قلم کو ہی اپنا ہمدم وہمساز بنالیا۔ ۔ ۔ آج جب گنتر گراس The Tin drum لکھتا ہے اوراپنے وطن کی ڈانزگ کے (Danzig) محبت کے قصے بیان کرتا ہے، جوائز ڈبلن شہر کے گیت گاتا ہے۔

روسی مصنفوں کی تصنیف میں ان کا شہر ہنستا گاتا ہے، گبریل گار سیا مارکیز One hundred years of solitude اور اپنی دیگر کتابوں میں اپنے شہر، اپنے لوگوں کو زندہ کرتا ہے تو مجھے تعجب نہیں ہوتا۔ دلی میں 1985 میں آیا۔ 85 تک اور 85 کے بعد آج تک میری کہانیوں میں میرا شہر آرہ زندہ رہا ہے۔ شہرآرہ کے مختلف کردار الگ الگ بھیس بدل کر میری کہانیوں میں زندہ ہوتے رہے۔ خاص کر ان کہانیوں میں، جو میں 85 کے آس پاس لکھ چکا تھا۔

ان میں زیادہ تر کہانیاں ایسی ہیں، جس میں میرا شہر ہے، میرے اپنے ہیں اور میرے احساس ہیں۔ یہ میری کہانیوں کا پہلا چہرہ تھا، اس چہرے کو دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرا ہر پل محاسبہ اور تجزیہ سے گزرتا رہا ہے۔ اس طرح، میری کہانیوں کے کئی چہرے رہے۔ ایک چہرہ جس میں میرا شہر زندہ رہا، ایک چہرہ جہاں جدید تر ہونے کی بھول بھلیاں میں، میں نے آڑی ترچھی تجریدی کہانیاں بھی لکھیں۔ ۔ ۔ میں نے باوضو ہوکر ”اساطیر“ کے بطن سے بھی کہانیاں چرائیں۔ پھر ایک نیا چہرہ میری کہانیوں میں جنما۔ یعنی میں ترقی پسندی کی کھردری، دھوپ کی تمازت سے جلتی شاہراہ پر چلتا گیا۔ اور میں Ideology کے نازک سے شیشہ کو سینے سے چمٹائے رکھنا چاہتا تھا۔ میں جل رہا تھا، گم ہورہا تھا۔ ۔ ۔

1999 کے آس پاس میں جیسے بھیانک خواب سے جاگا۔ اور میں نے اپنا محاکمہ کیا۔

۔ مسٹر دوستوئیفسکی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟

واقعات وحادثات کے اس سلسلے نے مجھے کتنا زخمی کیا، اسے میں ہی جانتا ہوں۔ لیکن یہ وہ سانحے تھے، جنہوں نے مجھے بھی متاثر کیا اور میری کہانیوں کو بھی۔ 1985 میں، میں نے آرہ چھوڑدیا۔ چھوڑنے سے قبل، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، امرتا پریتم کی ’پنجڑ‘ ۔ ایک انتہائی جذباتی کہانی۔

میں نے خود سے کہا ذوقی! اب میں کہانیوں میں جذبات کی عکاسی نہیں کروں گا۔ امرتا نے مجھے ڈرادیا تھا۔ وہاں جذبات، کہانی پن پر حاوی تھا۔

دلی میں نئے خیالات کے ساتھ آیا تھا لیکن اب مجھ پر ایک ترقی پسند چہرہ حاوی تھا۔ الکزینڈر پشکن نکولائی گوگول، فیودردوستوفسکی، لیوتا لستائے، میخائیل شولوخوف، میکسم گورکی، ترگنیف۔ روسی ادب کا میں مداح تھا، اور یہ لوگ میرے لیے مشعل راہ۔ ان سب کے یہاں زندگی سے لڑنے کی جسارت موجود تھی۔ خاص کر آرہ چھوڑنے سے قبل ایک بہت بعد کے روسی مصنف کی کتاب میں نے پڑھی تھی۔ بورس پولوو، کتاب کا نام تھا۔ The story of areal man۔

ایک فوجی جس کا پاؤں کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور جو اپنے ول پاور سے اپنی خود اعتمادی دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے ہیمنگ وے کے The oldman and thesea سے محبت تھی۔ ہیمنگ وے کی کہانیوں کے مرد آہن مجھ میں نیا جوش، نیادم خم بھرتے تھے۔ مجھے ہنری ملر کے موبی ڈک سے پیار تھا۔ وکٹر ہیوگو، کافکا، ور جیناؤلف، البیر کامیو، یہ سارے میرے اپنے تھے۔ خاص کر Les miserable کا پادری اورThe plagueکا Dr۔ Riox میرا آئیڈیل تھا۔

ٹھیک اسی طرح کرائم اینڈ پنشمنٹ کا رسکلا نیکوو، گورکی کی مدر کا پاویل ولاسوف، اور تر گنیف کی The father and the son کے باپ بیٹے مجھے بے حد پیارے تھے۔ گوگول کی کتاب Dead soul مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کرتی تھی۔ وہیں گبریل گارشیا مارکیز کا ادب مجھے ایک نئی دشا میں لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ مجھے الیکزینڈ سولنسٹین سے بھی اسی قدر محبت تھی۔ گلاگ آرکیپلا گو اور کینسر وارڈ دونوں مجھے پسند کر رہے تھے۔

نیتھنئیل ہیتنے کی The scarlet letter بھی مجھے پسند تھی۔ جارج آرویل کی Animal farm اور 1984 مجھے نئی فکر سے روشناکرارہے تھے۔ میں سال بیلو کو بھی پڑھنا چاہتاتھا، ولیم گولڈنگ اور گراہم گرین کو بھی۔ اردو میں قرة العین حیدر کے یہاں مجھے تصنع کی جھلک ملتی تھی۔ منٹو مجھے چونکا تاتھا، لیکن فکری اعتبار سے زیادہ بلند نہیں لگتا تھا، عصمت مجھے راس نہیں آئیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانیاں ہر بار زیادہ سے زیادہ قربت کا احساس دلارہی تھیں اور کرشن کی نثر کسی جادو کی طرح مجھ پر سوار تھی۔ مجھے اردو کی داستانوں نے لبھایاتھا اور مجھے لکھنا سکھایا تھا۔ مجھے پینچ تنتر بھی پسند تھی اور The magic mountaln بھی۔ طلسم ہوشربا کا تو میں شیدائی تھا۔

دلی کی پاگل بھیڑ بھری سڑکوں پر ہیمنگ وے کا The oldman پیر تسمہ پاکی طرح مجھ پر سوار تھا۔ دلی کی پریشان حال زندگی اور لڑتے رہنے کا جذبہ، 85 سے 95 تک کے بیچ میری کہانیوں پر ترقی پسندانہ رنگ غالب رہا۔ میں سوچتا تھا، نثر کی زبان عصمت کی کہانیوں کی طرح رواں دواں نہیں ہوسکتی۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا اورایک نئی روش اپنائی، نئی ڈگر پرچلا۔ ایک عہد ختم ہوگیا۔ ایک نئے عہد کی شروعات ہوئی۔ مستقبل اپنے اندر تلاش کیے بغیر، میں کہانی کے خاردار راستوں سے گزر ہی نہیں سکتا۔

کوئی مجھ سے کہتا ہے۔ لکھتے جاؤ یہ مت دیکھو کہ کون تمہیں کیا کہتا ہے۔ لکھتے جاؤ۔ تخلیق ایک بہاؤ ہے۔ تمہیں تو بہتے جانا ہے۔ مسلسل۔ تو میں مسلسل اس تخلیقی عمل میں بہتا چلا جا رہا ہوں۔ کب ٹھہروں گا۔ خدا معلوم۔ لیکن مجھے یہ خبر ہے کہ میں کیا لکھ رہاہوں۔ اور یہ بھی۔ کہ میں کیوں لکھ رہاہوں۔ ۔ ۔ مجھے نئی صدی کے بیس برسوں نے بے حد اداس کر دیا ہے۔ اداس اور مغموم۔ ۔ ۔ میری ایک کہانی تھی۔ لینڈاسکیپ کے گھوڑے۔ ۔ ۔ یہ گھوڑے میرے دوست اور پاکستان کے مشہور فنکار حسین نے بنائے تھے۔ دو گھوڑے۔ ایک ہندستان اور ایک پاکستان۔ ۔ ۔آج بھی یہ گھوڑے مختلف دشاؤں میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے ان گھوڑوں کے تعلق سے بار بار جوناتھن سوئفٹ کے گھوڑوں کی یاد آتی ہے۔ جب گولیور گھوڑوں کے دیس پہنچتا ہے تو گھوڑے، اس کے کمزور ’انسانی‘ سراپا پر تحقیر آمیز نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔ مجھے دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ تمہارے بے ڈول ہاتھ پاؤں۔ ۔ ۔ تم سچ مچ کمتر ہو۔ ۔ ۔ بہت پہلے ہرمن ہیسسے کا ناول ”ڈیمیان“ پڑھتے ہوئے میں ”سپرمین“ سے انسپائر ہوا تھا۔

برنارڈشا کے یہاں بھی جابہ بجا اس سوپرمین کے اشارے ملتے ہیں۔ ہرمن ہیسسے کا خیال تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی اس راستے کی نمائندگی کرتی ہے جو خود اس کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے مکمل ہونے کا بھرم پال لیتا ہے۔ پھر اس بھرم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا ہیرو موسم ہے۔ ہم سب خوفناک یا پھر کسی حد تک خوشگوار تبدیلیوں سے گھر گئے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی عام آدمیوں کو کمزور اور بیکار کرتی جارہی ہے۔

ایک معمولی روبوٹ عام انسان پر بھارتی پڑتا ہے۔ انٹرنیٹ، سائبر کرائم سے لے کر جینوم اور کلوننگ پروسیس تک آنکھ کھول کر دیکھئے۔ ۔ ۔ انسان اپنی ایجادوں کی روشنی میں اگر فاتح ہے تو وہیں وہ ہارا ہوا بھی ہے۔ وہ اپنے جیسے کلون بناتا ہے اور آئن اسٹائن سے لے کر اب تک کے سائنسداں اس پر بھی مغز ماری کرتے ہیں کہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کے کاموں میں دخل نہیں دیا جاسکتا۔ اسی لئے کلوننگ پروسیس کو ابھی تک انٹرنیشنل قانون نے عام انسانوں کے لئے منظور نہیں کیا ہے۔

حال میں ہنگامہ ہوا کہ برین ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، پچاس یا سو سال کے بعد کوئی بھی نہیں مرے گا۔ نئی دنیا کا ایک بھیانک تصور ان سب سے الگ میزائل اور ایٹم بم بنالینے کے راستوں سے بھی گزرتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ آج چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بھی نیوکلیائی، ایٹم بم اور دوسرے نیوکلیائی ہتھیار تیار کر لئے ہیں۔ کہتے ہیں آج عدم تحفظ کی فضا کو لے کر امریکی پریشان ہیں۔ غیرمعمولی طور پر امریکہ اور یوروپ کے ملکو ں میں صوفیانہ کلام مشہور ہورہا ہے۔ امریکہ میں مولانا روم کا صوفیانہ سنگیت اس قدر مشہور ہورہا ہے کہ امریکی اس موسیقی پر ناچ رہے ہیں۔ کہیں خدا واپس آ گیا ہے کہیں انسان مر رہا ہے۔ تضاد۔ ہاں اور نہیں۔

گھوڑے سچ مچ عظیم ہیں۔ میں ہاں اور نہیں کے درمیاں ٹھہر گیا ہوں بلکہ جھول رہا ہوں۔

’being‘ in ’nothingness‘ ۔ عرصہ ہوا، میں نے ذوقی کو نہیں دیکھا۔ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔

- سلیماں سر بہ زانو - 18/03/2021

- اردو ناول: 2000 کے بعد کا منظر نامہ، مختصر نوٹس - 16/03/2021

- عشق کے کوچے سے - 06/03/2021

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).